-

第1節 「街の科学者」と呼ばれた創業者・日比野宏明

-

第2節 17歳でテレビ受像機の自作に成功する

-

第3節 会社員と電蓄販売の二足のわらじ

-

第4節 神楽坂にて「日比野電気」開業

-

第5節 「ヒビノ電気音響株式会社」設立

-

第6節 Shureとの出会い

-

第7節 PA事業部設立 コンサート音響分野に乗り出す

-

第8節 伝説の「箱根アフロディーテ」でピンク・フロイドの音響を手掛ける

-

第9節 日本武道館にて国内初の本格的なフライングスピーカーシステムを実現

第1節 「街の科学者」と呼ばれた創業者・日比野宏明

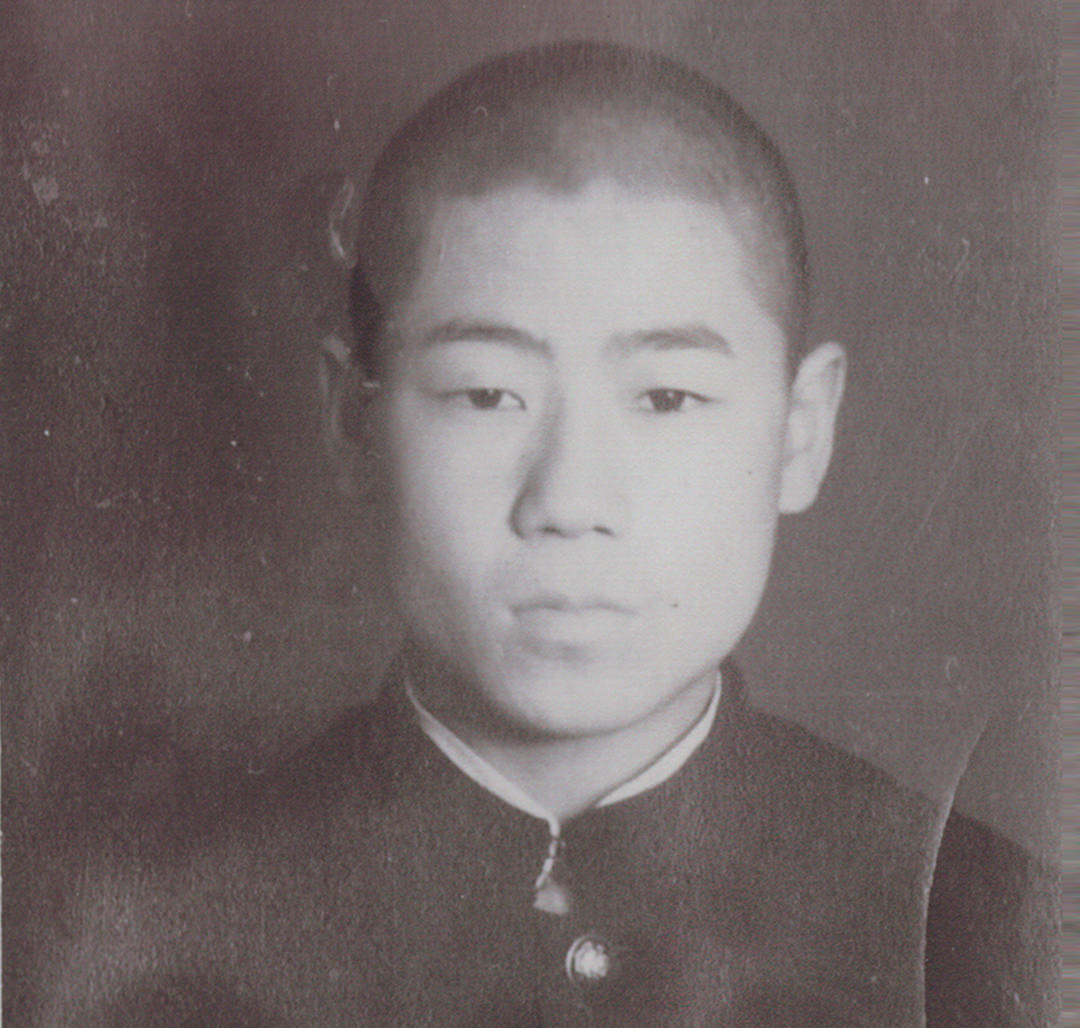

設立50年を迎えたヒビノ株式会社。その創業者である現会長・日比野宏明は、1934(昭和9)年3月、現在の神奈川県横浜市磯子区に生まれた。

4歳のときに父親を亡くし、一家は東京都品川区戸越に居を移す。将来は堅実な道を歩んでほしいと願った母・美代と小学校の担任教師の勧めにより、中学は商業学校に進学した。日比野はそこで機械いじりの才能に目覚める。

級友の影響を受けて、鉱石ラジオや5球スーパーラジオなどの組み立てに興味を持ったのである。当時神田駅付近に軒を連ねていた露店でラジオ用の部品を調達すると、こつこつと時間をかけて組み立てた。完成したラジオのチューニングダイヤルを合わせると、スピーカーから音楽が聴こえてきた。組み立てラジオの音は、決していい音質ではなかったが、自分で作ったラジオの音は、耳に心地よかった。

日比野少年は、ラジオの組み立てを通して、好きなことには人一倍打ち込める自分を発見した。次はより完成度の高いモノを作ろう、今度はいい音の鳴るオーディオ機器を作ってやろう……好きなことを突き詰めるために、新しい知識を学んだり工夫を凝らしていくことは、日比野にとっては努力というより楽しみであり、趣味だった。

やがて日比野の腕前は、近所の人たちにも知られるようになった。ラジオの組み立てを依頼されて手間賃をもらうこともあった。「思えば、少年時代のラジオの組み立てが、ヒビノのビジネスの前身のようなものだった」と日比野は回顧する。

高校は電機学園高等学校(現 東京電機大学高等学校)の夜学に進んだ。昼間は家計を助けるために、実家の近くにあった変圧器(トランス)を扱う会社でアルバイトにいそしんだ。日比野はコイル巻きを任されたが、ラジオの自作経験があり、手先も器用だったことで、誰よりもはやく上手に巻くことができた。

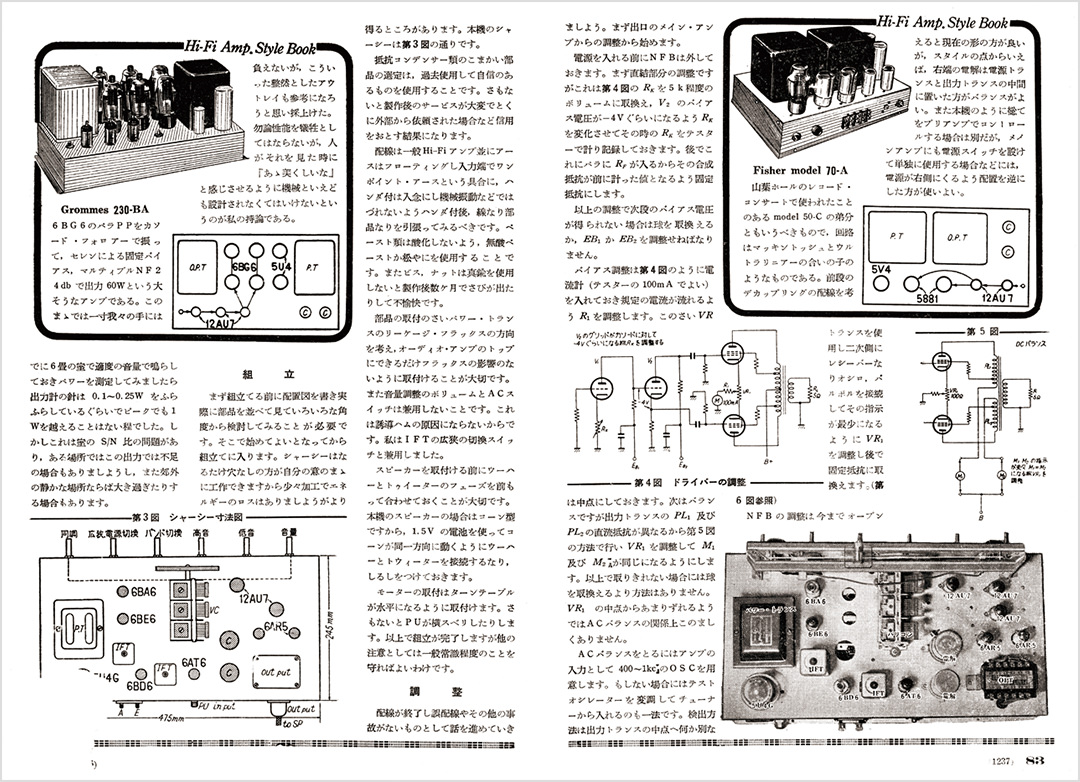

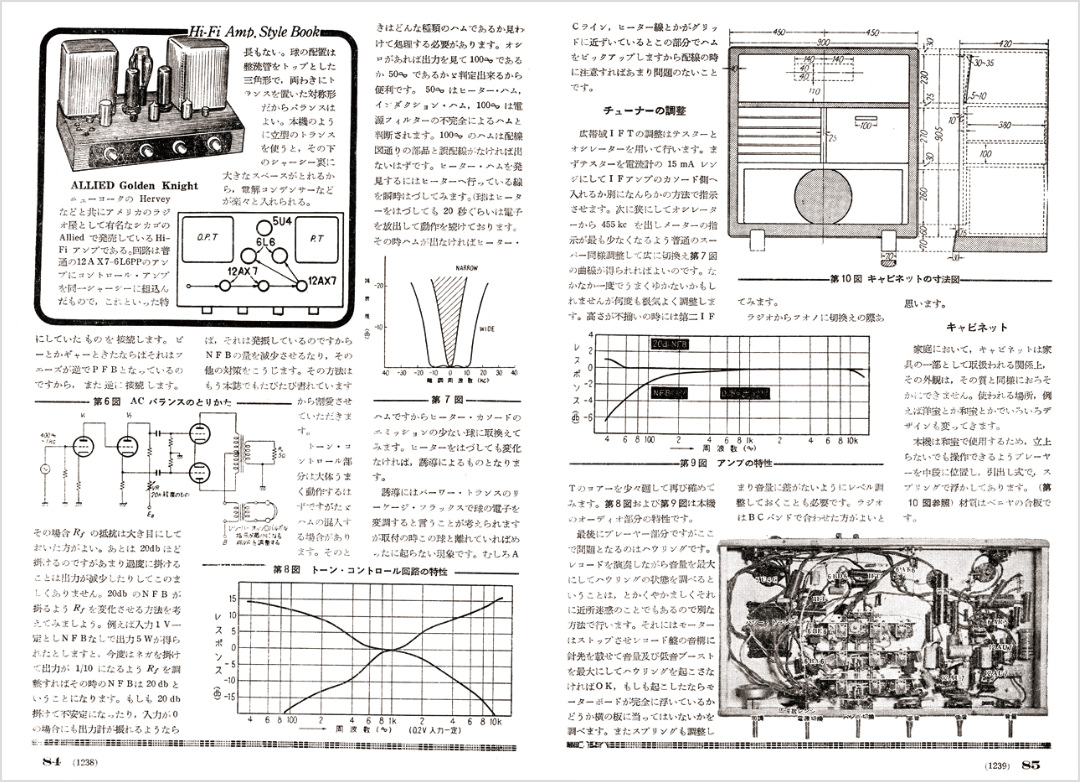

アルバイト収入の一部は趣味のパーツ購入に充てた。ラジオに飽き足らず、電気蓄音機(電蓄)やウィリアムソン式真空管アンプなど、本格的な音響機器も自作するようになった。工夫を重ね、音質を確かめながら何度も聴くうちに、音楽そのものも好きになっていった。戦後に流行したスウィングジャズの軽やかな調べ。自作の音響機器を通して音楽を聴くのが楽しくて仕方なかった。

第2節 17歳でテレビ受像機の自作に成功する

そんな高校生活の合間に、日比野はある漫画作品に出会い、自分の将来に思いをめぐらせた。ふと目を通したその漫画には、近い将来に実現されるであろう人類の「夢」がいくつも描かれていた。人間を乗せて宇宙に行けるロケット、遠く離れた場所の出来事を映すことのできるテレビジョン……科学文明の発達によって大きく進歩する未来の姿に、心が躍った。特にテレビに対する興味が、強く芽生えた。

戦前から欧米各国ではテレビの実用化が進められ、日本でもNHKがテレビ放送を始める計画があることを知った日比野は、興味のおもむくままに「テレビ受像機を作ってみよう」と思い立った。

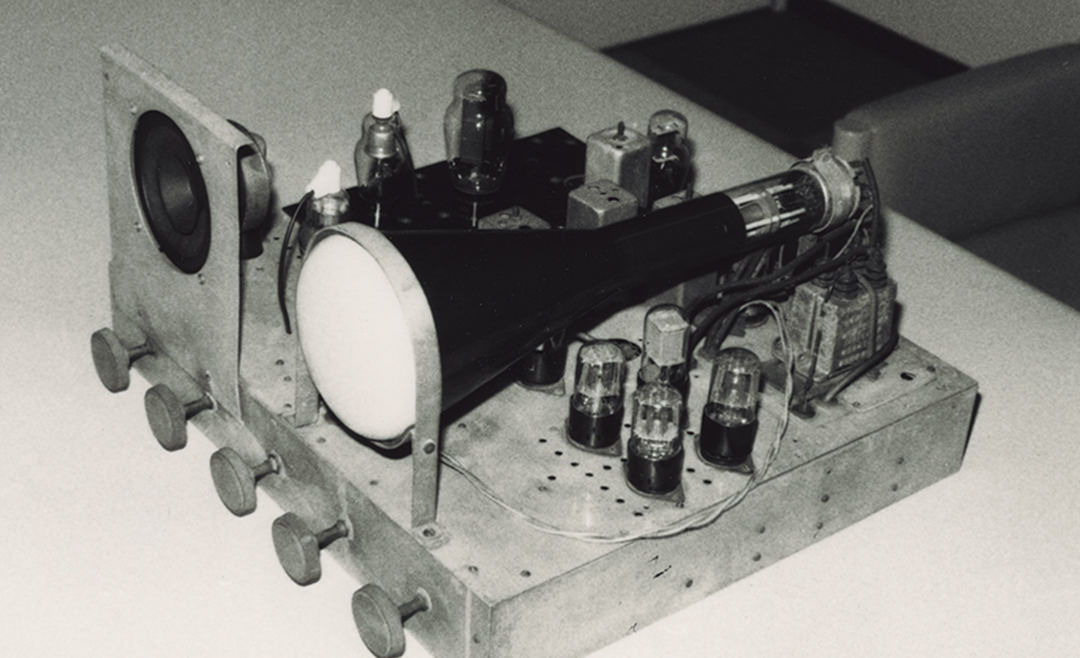

すべては独学だった。文献を集めてテレビ受像装置の基本的な仕組みを学び、米軍の放出品から真空管やブラウン管などの主要部品を手に入れた。特にテレビ用のブラウン管は高価だったため、5インチの測定器用のオシロスコープで代用することにして、アンテナやコイルなども次々と自作した。

NHKは1953(昭和28)年2月のテレビ放送開始に先立って、1950年から毎週1日だけ2時間、試験用の放送電波を発信していた。日比野は自作のテレビでその電波をキャッチして、実際にブラウン管に映像を映し出してみようと考えた。

試験放送の時間に合わせて、テレビの受像実験を繰り返した。しかしチューニングが上手くいかず、なかなか受像しない。そこで適切なチューニングをするための周波数測定器を作って、根気よく改良を重ねた結果、ついに受像に成功した。オシロスコープのブラウン管の発色は緑だったので、映像も緑がかってはいたが、確かに映っていた。

このとき、17歳。自作を思い立ってから、約2年の月日が流れていた。ブラウン管むき出しのテレビ受像装置が置かれた自宅の6畳間には、近所の人たちが大勢集まってきた。みな初めて見るテレビに釘づけとなり、驚きを隠さなかった。

「すごいね、おたくの息子さんは街の科学者だね」

近所の人にそうほめられても、母は静かに受け流していた。テレビの製作に没頭する息子を何もいわずにそっと見守っているような人だったという。

テレビを自作した「街の科学者」の評判は、さらに広まった。評判を聞きつけた人からラジオや電蓄の組み立て注文が、次々と舞い込むようになった。

1953年2月、NHKがテレビ本放送を開始し、テレビ時代の幕が開いた。しかし同年1月に早川電機工業株式会社(現 シャープ株式会社)が発売した国産第1号のテレビ受像機「TV3-14T」は、当時の価格で17万5,000円。まだまだ庶民には高嶺の花だった。

電器店の店頭や、客寄せに導入した店に置かれた、いわゆる「街頭テレビ」の前には、毎日人だかりができた。ニュースやドラマ、スポーツ、音楽など、さまざまな映像をその場で見ることのできるテレビの魅力に、人々は惹きつけられた。

これからは本格的なテレビの時代になると確信した日比野は、より高度なテレビ技術を学びたいと考えた。しかし、当時通っていた高校にはテレビ技術を専門とする教師が見当たらなかった。在学する意味を見出せなくなった日比野は、社会に出て学ぶことを決意し、高校に中退届を出した。

第3節 会社員と電蓄販売の二足のわらじ

1953(昭和28)年4月、日比野は海外製テレビの輸入販売を行っていたミナミテレビ株式会社に採用された。入社希望者は100人を超える狭き門だったが、テレビを自作した経験が見込まれて、わずか3名の採用者のうちの一人となった。

担当業務はテレビのサービスエンジニア。当時のテレビは故障も多かったため、アフターサービスとして顧客を一軒一軒回って修理する仕事を任された。

テレビを製作することで蓄えていた知識と技術は、現場に出てすぐに生きた。ある日、上司に当たるエンジニアが1週間かかっても直せなかった故障品を、わずか1時間で直してしまった。内心誇らしく思ったが、結果は上司や同僚の妬みを買うこととなり、日比野は実社会の人間関係の難しさを味わった。

若い日比野にとっては、毎日の仕事が貴重な社会経験の場となった。当時テレビを個人で所有する顧客といえば、いわゆる富裕層だった。サービスに回る家は大邸宅ばかり。中には大企業の社長の愛人や、やくざの親分もいた。そこには社会の縮図があった。

就職後も、「街の科学者」に対する自作品の注文はひっきりなしに舞い込んだ。専門雑誌『ラジオと音響』1955年8月号に、口コミの注文によって製作したコンソール型Hi-Fi電蓄「6AQ5PP」の詳細な執筆記事が掲載されると、さらに評判が評判を生むという状況になった。

こうして、会社から帰宅すると注文品の組み立て作業に取りかかるという多忙な日々を3年間続けた。この間、ミナミテレビでは100件以上の顧客と接し、エンジニアとしての腕を磨くと同時に、顧客対応の経験を積んだ。社会人としての自信を深めた日比野は、ついに独立することを決意する。まだ22歳だった。

第4節 神楽坂にて「日比野電気」開業

1956(昭和31)年6月、テレビの販売・修理を営む個人商店「日比野電気」を開業した。当社の創業の地となるその場所は東京都新宿区神楽坂。事務所は神楽坂商店街に面した間口一間、奥行き一間半、わずか3坪の貸事務所だった。さらに、住居兼テレビの修理場として、事務所に隣接する2階の4畳半一間を借りた。

神楽坂に店を構えたのは、東京の地図を見て、ほぼ真ん中に位置するからだった。鞄いっぱいに修理用のパーツと工具を詰め込んで、唯一の会社資産であるオートバイを駆って修理や営業に回る仕事である。東京のどこに行くにも便利な場所はその中心部という発想だった。家賃は電話付きで月5,000円。営業や出張修理に出る際は、大家さんが電話番を買って出てくれた。とはいえ、縁もゆかりもない土地で、資金も人材もなく、あるのは自分の技術だけ。実質ゼロからのスタートであった。

ちなみに当時の修理代は、テレビのチューナー修理が350円、真空管交換600〜2,000円、ブラウン管交換4,000円。客から頼まれればトースターや洗濯機、冷蔵庫など家電の修理も請け負った。

修理業務のかたわら、自作テレビの販売も始めた。1956年当時、家電メーカーのテレビは14インチで15万円前後、一般家庭への普及率は1%にも達していなかった。そこで、日比野は部品を自己調達してテレビを製作し、5万円という破格の値段で販売した。すると、口コミだけで注文が殺到し、3日に1台のペースで組み立てては即納という状況になった。

売れたのにはちゃんと訳があった。単に安価なだけでなく、不具合が生じたら日比野自身がオートバイで修理に出向いたのだ。テレビを組み立てた当人が修理にも来てくれる。この万全のアフターサービスが顧客の信頼と評判につながり、日比野電気のテレビは飛ぶように売れた。

10代の頃から個人で手掛けてきた音響装置の製作も続けていた。昭和30年代以降、ジャズ喫茶や名曲喫茶など、音楽を売りにする喫茶店が一大ブームになり、各店がこぞって音響装置を導入し始めた。少年時代から電蓄やオーディオアンプの自作を手掛け、配線やスピーカーの埋め込み工事くらいはお手のものだった日比野は、都内の喫茶店経営者から店内の音響装置の一切を任されるようになった。

この音楽喫茶の仕事を通じて、日比野は生涯の伴侶となる妻・純子と出会う。純子の姉夫婦は、東京都台東区台東(旧 竹町)で「エデン」「ベニス」「青い城」という3軒の音楽喫茶を経営しており、日比野は音響装置設置者として頻繁にこれらの店を訪れていた。学生だった純子はレジの手伝いをしていた。

真面目で働き者の日比野を気に入っていた姉の仲立ちによって、二人の付き合いが始まった。初めてのデートでは、映画館でイタリア映画を観た。

ある日二人でドライブに出掛けたときのこと。道すがら、日比野は純子にこうつぶやいたという。

「いつかは、松下電器を追い越すぞ」

純子はそんな日比野を頼もしく思うようになっていった。

二人は1957年11月に結納を交わし、翌58年2月に結婚。新婚旅行は日比野が車のハンドルを握って箱根と伊豆下田に出掛けた。

神楽坂のビル2階の4畳半で、二人の新婚生活が始まった。とはいえ、高校卒業後に社会経験を経ずに嫁いだ純子にとっては、結婚と就職を同時にしたようなものだった。最初の頃こそ、電話番や納品前のテレビのブラウン管を磨くだけだったが、そんな日々は長くは続かなかった。1959年4月、皇太子ご成婚をきっかけに、テレビは爆発的に普及。ブームに乗って日比野電気の業績も上昇した。しかも、開業以来の年中無休・24時間対応である。日比野一人で店を切り盛りするのも限界に達していたが、日本経済が上り坂にあったこの時期、小さい事務所では求人を出しても良い人材は集まらない。そこで純子は、多忙な夫を助けるべく、通信教育で経理の勉強を重ねて事務や経理の仕事を肩代わりし、やがては資金繰りまでも引き受けるようになる。

第5節 「ヒビノ電気音響株式会社」設立

好調なテレビの製造・販売だったが、まもなく限界も見えてきた。量産体制に入った大手家電メーカーが安価なテレビを供給し始めたのだ。ここで日比野は一つの決断をする。開業以来手掛けてきた自作テレビの製造・販売をやめ、あらためて修理業務に特化するとともに、音響装置の製造・設置業務に力を入れていくことにしたのである。

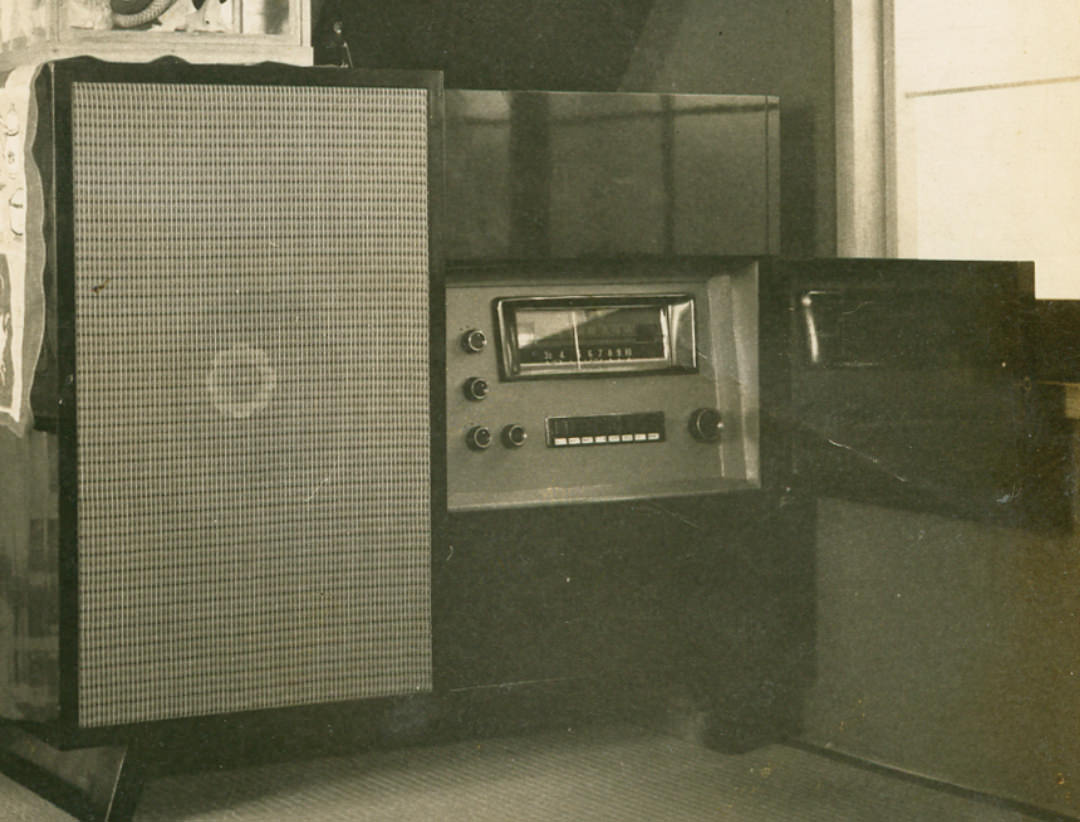

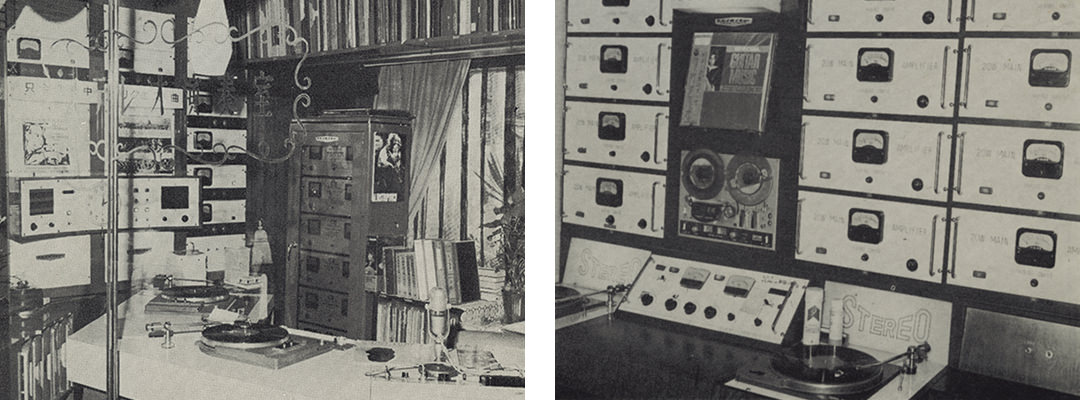

音楽喫茶がブームになった昭和30年代は、まだ一般家庭用のオーディオ機器が普及していなかった。1958(昭和33)年に日本ビクター株式会社(現 株式会社JVCケンウッド)が国内初のステレオコンポーネントシステム「STL-1S」を発売して以来、他のメーカーも家庭用オーディオ製品を続々発売したが、社会人の初任給が1万円程度だった頃に、STL-1Sは7万7,000円と非常に高価だった。いわば音楽喫茶は、レコードを「いい音」で聴きたいという人たちの受け皿だった。ブームが過熱するにつれ、各店は高価な海外メーカーのアンプやスピーカーを導入したり、ガラス張りのブースを作って音響設備を見せる演出を施すなど、競うように設備投資に力を入れた。

1959年、日比野家に長女・宏美が誕生。手狭になった神楽坂から、台東区浅草橋2丁目に引っ越した。2年半後の1962年には長男・晃久が誕生し、日比野の仕事に対する情熱はいっそう高まった。

移転先に浅草橋を選んだのは、秋葉原に近く、各種部品を調達しやすいという理由からだった。物件は裏通りの四軒長屋のうちの一軒で、7坪あまりの2階建てを購入して、1階を事務所、2階を自宅とした。その後社員が増えると、2階を改装して事務所を拡張し、一家は長屋向かいの小さな家に移り住んだ。

浅草橋の新事務所は表通りに面していなかったせいか、移転直後は新規の注文がなかなか来なかった。そこで修理業務は電話1本で取れるからと、末尾4ケタが「5555」と覚えやすい番号を手に入れるため、当時の新入社員の給料10人分もの大金を捻出して番号を買い取った。また銭湯に看板広告を出したり、電話帳を頼りに営業用のダイレクトメールを発送するなど、考えつくことはなんでもした。音響装置の受注も、喫茶店主との直取引きだけでなく、店舗の設計・建築や内装を請け負う設計事務所や建築会社との提携も始め、近隣の会社との付き合いを広げようと、日比野はゴルフを始めたりもした。

こうして取引先は増えていったが、悩みの種は求人だった。地方からの集団就職者を「金の卵」と呼んだ求人難の時代である。知人の紹介で採用してもすぐに辞めてしまったり、やっと定着してくれたと思った人の背信行為により、やむなく解雇せざるを得なくなったりと、日比野は経営の難しさに直面した。人が増えれば増えたで、純子は人件費や仕入れの代金など、資金繰りで苦労を強いられた。月が変わるごとに「今月もなんとか保った」と、胸をなで下ろし、「明日の朝が来なければいい」と思う時期もあったという。

音楽好きの日比野にとって、音楽喫茶の仕事は楽しみの多い分野でもあった。その頃のこと、ある音楽喫茶の店主から「JBLのパラゴンというスピーカーは、いい音がするそうだね」という話をされた。JBLのパラゴン(Paragon)は、1957年にアメリカで開発されたスピーカーシステムで、左右各3-Wayのスピーカーを一体のエンクロージャーの中に組み込むという構造が売りだった。まるで高級家具のようなデザインもまた個性的で、オーディオマニアにとっては垂涎の逸品だった。のちにJBLスピーカーを手掛けることになる日比野がJBLというブランドを認知したのも、このパラゴンが最初だった。

日本では山水電気株式会社(当時)が1965年から輸入販売を開始し、販売価格は1台168万円。一般のマニアはもちろん、喫茶店主も購入に二の足を踏むほど高価な代物だった。日比野はパラゴンの存在を知るとともに興味を持ち、高価な実物を導入できずにいる顧客に対して、一つの提案をした。

「私が作りましょうか」

専門雑誌に掲載されていたパラゴンの設計図をもとに、日比野は製作に取りかかった。独自の形状を持つ木製のエンクロージャーは、知り合いの木工業者に頼み込んで作ってもらった。いわゆるコピー品ではあったものの、顧客の要望に応えることは何よりの喜びであった。

日比野は店舗の規模や予算に合わせて見積りから設計、スピーカーやアンプの製作、配線から施工まですべてこなした。たとえば、音響面に配慮し音圧分布が均等になるようスピーカーをレイアウトしたり、ガラス張りのブース内のラックにアンプをいくつも並べてはめ込んだりした。またアンプパネルのメーターを大きく、立派に作るなどの工夫も凝らした。ずらりと並んだアンプメーターの針が、音楽に合わせて振れる様子は音楽喫茶に訪れる客を魅了する「アクセサリー」でもあったからである。

仕事の丁寧さや音の良さが評判となり、御茶ノ水「丘」や新宿「穂高」などの大型喫茶店をはじめ都内の主要駅に近接する約500件もの喫茶店に音響装置を納入するまでシェアを拡大し、地方からも引き合いが来るようになった。

日比野は「好きなことを仕事にできる喜び」を純粋に感じていた。その一方で売上も伸び、従業員も10名を超えると、税金対策なども含めて事業の法人化が迫られた。好きなことを一生の仕事にするためにも、日比野は会社設立を決意した。

東京オリンピックが開催された1964(昭和39)年の11月、資本金80万円で新会社「ヒビノ電気音響株式会社」を設立した。新会社の業務は業務用音響機器の設計・販売・修理。そして松下通信工業株式会社(現 パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社)の特機販売代理店として、同社のインターホンやマイクロホン、スピーカーなども扱い始めた。

当時の経営規模は月商800万円。大銀行との取り引きはなかなか叶わなかったが、中堅の平和相互銀行(当時)は、ヒビノの将来性を見抜き、たびたび融資の相談に応じてくれた。「あなたの会社は絶対に大きくなりますよ」という担当者の言葉に、純子は励まされる思いだった。

社員が20名近くに達した1966年9月には、浅草橋2丁目から同4丁目の新築物件「西澤ビル」に移転した。「夢にまで見た社屋らしい社屋。塗り立てのペンキの匂いがする新築ビルの2階、19坪のフロアに新しく買いそろえた机が並んだのを見て、ようやく会社らしくなった感激は一生忘れられません」と、純子は当時を回顧する。

日比野は、西澤ビル移転を機に、経営者としての自覚を新たにするとともに、社訓を制定することにした。尊敬するジョン・F・ケネディが提唱した開拓精神を参考に、経営の三本柱を定めた。

一、信用を重んじ、誠意と信念を持って仕事に従事すべし

一、仕事を通じ人間形成の場にすべし

一、開拓精神に徹すべし

新社屋での朝礼は、この社訓の暗唱から始まった。

喫茶店音響の業務は、昭和40年代に入るとやや頭打ちとなり、日比野は新たな事業を模索するようになった。浅草橋4丁目に移転する前のことになるが、ある日の新聞の求人欄に「ジュークボックス」の文字を見つけ、アイデアがひらめいた。当時のジュークボックスの納入先は、喫茶店やバーが主だったため、音響機器の納入で信用があったヒビノ電気音響には有利なマーケットだと踏んだのである。

硬貨を入れると自動で音楽を聴くことができるジュークボックス(Jukebox)は、1880年代の終わり頃にアメリカで発明され、1927年にAMI社がレコードを選択するタイプのジュークボックスを発売して成功を収めた。日本には戦後進駐軍が持ち込み、徐々に輸入され、普及が始まっていた。

日比野はデザイン性に優れ、当時世界最高といわれたワーリッツァー(Wurlitzer)社のジュークボックスを手掛けてみようと考えた。ワーリッツァーの輸入元は松下電器貿易株式会社、発売元は松下電器産業株式会社(ともに、現 パナソニック株式会社)で、同じグループの松下通信工業の特機販売代理店となっていた経緯から、契約交渉は比較的スムーズにいくだろうと考えたのである。

しかし、ジュークボックスは高額商品であり、案に相違して経営規模の小さいヒビノ電気音響に対する審査は予想以上に厳しかった。1966年4月、なんとか販売代理店契約にこぎつけて営業を開始すると、予想どおりの売れ行きで、勢いを得て新しい納入先の開拓にも乗り出した。こうしてホテルや旅館、レジャー施設などにも販路を広げて、全国のワーリッツァー販売代理店の中でトップの成績を上げてみせた。

ジュークボックスのメンテナンスやレコードの交換は代理店の業務であったため、西澤ビルのフロアや自宅には、仕入れたEP(ドーナツ)盤のレコードがうず高く積まれるようになった。そんなある日、一人の青年が来社し、「僕の新曲をジュークボックスに入れてください」と、盛んにアピールしてきた。曲名は「星影のワルツ」。若き日の千昌夫だった。当時の流行歌手にとって、ジュークボックスに自分のレコードを入れてもらうことは、ヒットへの大きな足掛かりとなったことから、有名無名を問わず、自ら営業に訪れる歌手は少なくなかったのである。

1967年に入るとビクター(Victor)社のジュークボックスの販売代理も始め、さらなる販路拡大を期して、千葉に出張所を開所した。しかし所長を任せた社員の不手際がもとで、大量の在庫を抱えるという事態が起こった。

会社のピンチに、日比野は柔軟な発想で対処した。在庫をそのままにしていても仕方がない、売れないなら「貸そう」とレンタルを思いつき、営業を開始したのである。すると、これまでの営業先とは別のルートから引き合いが来て、同年5月には東武鉄道のロマンスカー車内への設置に成功するなど、新たな顧客を開拓した。

ジュークボックスは1台100万円以上もする高額商品ゆえ、ひと通り市場に出回ると売上は鈍化したが、レンタルに切り換えることで新たな販路の獲得とともに、レンタル料という一定の収入が見込め、むしろ経営の安定につながった。

「思いついたらすぐ実行」というスピード感あふれる日比野の経営感覚は、その後もあらゆる場面で発揮されることとなる。

1969年2月、西田孝信(のちの常務取締役)が入社する。西田は1927年生まれで、日比野より7歳年上だったが、株式会社商工組合中央金庫や富士金属工業株式会社でキャリアを積み、計数管理に長けた人物だった。その後の事業の拡大とともに、部門別の利益管理など、西田の経営的なセンスがヒビノの成長を支えることとなる。ものづくりからスタートした日比野にとって、数字に明るい西田は心強い存在であり、現場主義の日比野を支える良きサポート役であった。

同年、日比野はある流通業者の誘いで、初めてのアメリカ視察旅行に赴いた。そこで現地のジュークボックス関連の市場が下火になってきていることを知ると、その波がすぐに日本にもやってくると直感した。

「ジュークボックスの次は何か」

日比野は帰国後、また新たな事業を模索することとなった。

第6節 Shureとの出会い

1970(昭和45)年3月から9月にかけて、大阪・千里丘陵で「日本万国博覧会」(略称:大阪万博)が開催された。「人類の進歩と調和」というテーマのもと、戦後日本の復興を印象づける国家的イベントとして、6,421万人を超える来場者数を記録した。世界各国の政府パビリオンや企業パビリオン、連日催される各種イベントでは、当時の最先端テクノロジーを駆使した音響機器や映像機器が投入され、さながら見本市のようであった。

会場に足を運んだ日比野は、万国博ホールで行われた「セルジオ・メンデス&ブラジル '66」のライブコンサートで使用されていた音響機材に注目した。スピーカーから聴こえてくる声が、とてもクリアだったからだ。使用されていたのはアメリカShure社のボーカルアンプ(スピーカーシステム)。特に同社のマイクロホンは当時世界トップシェアを誇る逸品だった。

マイクロホンの良さもさることながら、人の声を会場の隅々に行き渡らせることに最適化されたボーカルアンプは、クリアでパワフルな音質であり、かつ非常にコンパクトな筐体だった。これなら国内のコンサートや舞台の音響装置として売り込めると考えた日比野は、帰京後、Shureの総輸入元だったバルコムトレーディングカンパニー(現 バルコム株式会社)と交渉し、同年8月には国内販売代理業務を開始した。

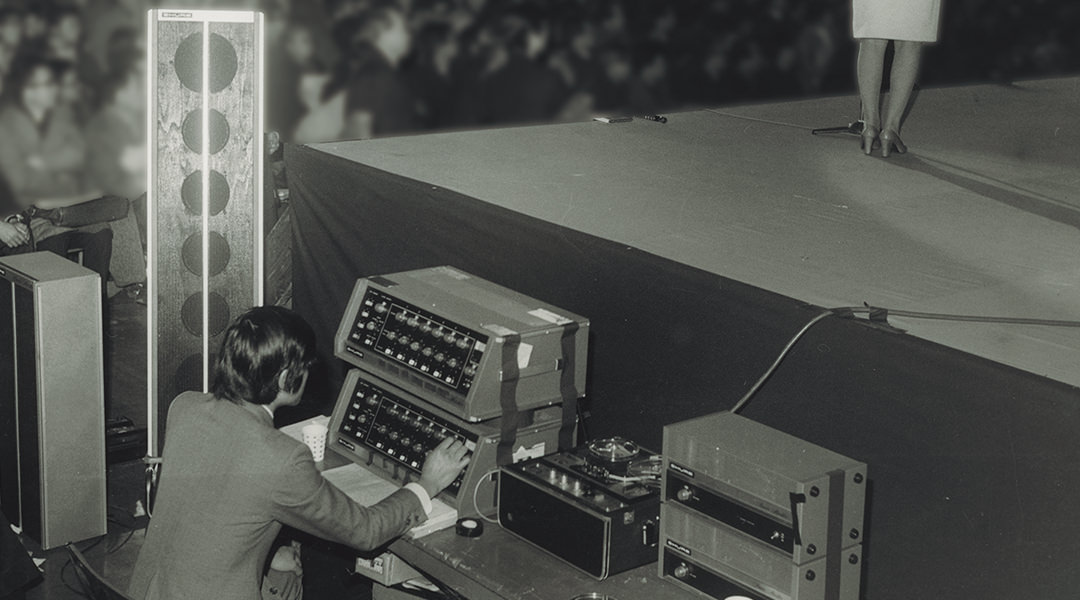

Shureはステージ用のマイクロホンとともに、「ボーカルマスター」という名称で、パワーアンプを搭載した6chミキシングコンソール「VA302」、トーンゾイレ型スピーカー「VA300-S」「VA301-S」、パワーアンプ「PM300」による一式100万円を超えるスピーカーシステムをラインアップしていた。

当時の日本ではまだPA(Public Address)あるいはSR(Sound Reinforcement)という概念は確立しておらず、コンサートの際には各ホール据え付けの音響装置をそのまま使うのが一般的だった。マイクロホンを使うのは基本的に歌手だけで、楽器の演奏は生の音が当たり前、音響装置の調整もホール専属のオペレーターに任せるのが普通だった。

“いい声をよりいい音で聴かせられる”スピーカーシステムが普及すれば、日本のコンサートホールや劇場の「音質」は格段に向上する。日比野はこの画期的な製品に惚れ込んだ。

「ジュークボックスはやめる。次は舞台音響だ」

ヒビノ電気音響の資本金は、設立当初の80万円から1970年6月には1,000万円まで増資されていたが、高価格商品を扱うようになればなるほど、調達資金のコストはかさむ一方だった。それでも、日比野は一度こうと決めたら、すぐに動いた。自らの目利きには絶対の自信を持っていた。

しかし、Shure製品の販売開始当時は、1ドル=360円の固定相場制の時代であり、いかに魅力ある製品とはいえ、高価な輸入品はなかなか売れるものではなかった。倉庫はみるみる在庫の山となった。

営業担当の幹部社員がある日、日比野の自宅を訪れた。そして悲壮な面持ちでこう訴えた。

「われわれも努力していますが、高価すぎるShureは売れません。このままでは会社の命取りになるので、販売をやめてもらえませんか」

実際に使ってもらえば、品質の良さを分かってもらえるはずだ……一計を案じた日比野は、音楽関係者に向けてマイクロホンとボーカルアンプのデモンストレーションを行うことを思いついた。日比野はジュークボックスを手掛けていた頃の伝手を頼りにしたり、あるいは東京厚生年金会館に行き、会場でコンサートを開く歌手やバンドに直接アプローチを試みた。

「使用料はタダで良いので、とにかく一度使ってみてください」

そしてボーカルマスターをセッティングしてオペレートまでもサービスしたのである。

実際にShureの良さを体感してもらえば、きっといい反応が返ってくるはずだと確信していた日比野の狙いは見事に当たった。デモで使ったShure製品を、自分専用に購入したいという希望者が現れ始めたのだ。

購入者第1号は、なんと国民的歌手の三波春夫だった。また、沢田研二と萩原健一のツインボーカルによるドリームバンド「PYG(ピッグ)」も購入。その後も問い合わせが相次ぎ、営業活動に勢いがつき始めた。

第7節 PA事業部設立 コンサート音響分野に乗り出す

当代一流の歌手が認めたShureの評判は口コミで広がったが、そのうちに「購入するのは無理だけれど、貸してもらえないか」という問い合わせが舞い込むようになった。日比野はジュークボックスのときと同様、レンタルサービスを始めることにした。

スピーカーシステムをコンサート会場に届け、適切な設置(セッティング)を行う。また顧客の要望に応じて運用(オペレーション)も併せて行った。デモンストレーションで培った技術と経験を生かして、最適な調整を施したスピーカーシステムは、性能が最大限に発揮され顧客から喜ばれた。

機材のレンタルに加えて、セッティング+オペレーションという仕事の組み合わせは、ヒビノに新しい業務領域をもたらした。これまでの喫茶店音響やジュークボックスの事業はメンテナンスなどアフターサービスの手間とコストがかかり、必ずしも利益率の高いビジネスではなかった。しかし舞台音響機材のレンタルは、アフターサービスの必要がなく、機材も流用できるという点で利益が見込めた。

1971(昭和46)年4月、コンサート用音響機材のレンタルと設置・オペレートを行う専門部署として、新たにPA事業部を立ち上げた。翌5月には、Shure製品のデモンストレーションを通じて知り合ったプロモーターのオールプロデュースから、フランスの人気女性歌手シルヴィ・バルタンの日本ツアーの仕事を受注した。全国7ヵ所の会場では、ヒビノが設置したShureボーカルアンプが使われた。

海外の一流アーティストの中には、自らの「音」に徹底したこだわりを持ち、世界中のどのコンサート会場でも満足のいく音が出せるようにと、お気に入りのPA機材をわざわざ本国から持ち込んだり、オペレーターをはじめとする専属のPAスタッフをツアーに帯同させるケースも少なくなかった。

だが、アーティスト側としては、スピーカーなど特に大型の機材を海外から持ち込む手間とコストを考えれば、各公演先で現地調達できるに越したことはない。当時Shureをはじめとする輸入音響機材を持つ業者は数少なく、ヒビノのレンタルサービスは特に海外アーティストの招聘元に重宝される存在となった。

第8節 伝説の「箱根アフロディーテ」でピンク・フロイドの音響を手掛ける

1971(昭和46)年8月に開催された大型野外フェスティバル「箱根アフロディーテ」は、日本の音楽史上における伝説のコンサートの一つとして語り継がれているが、ヒビノのコンサート音響事業の歴史においても、特筆すべきものであった。

ニッポン放送主催による同フェスは、1971年8月6日、7日の2日間にわたって行われ、計4万人もの観客を集めた。国内外の人気アーティストが大挙出演する日本初の本格野外フェスといわれ、現在隆盛の「夏フェス」の先駆け的なイベントであった。このビッグイベントの音響機材レンタルをオールプロデュースから依頼され、日比野はShureのトーンゾイレ型スピーカーを40台用意して自らセッティングに向かった。

会場は神奈川県箱根町、芦ノ湖畔にあった乗風台(学校法人成蹊学園所有の広大な土地)の特設ステージ。フォーク界からかぐや姫、長谷川きよし、トワ・エ・モア、赤い鳥ほか、ジャズ界からは渡辺貞夫、菊地雅章、佐藤允彦ほか、ロック界から成毛滋、つのだ☆ひろ、モップス、ハプニングス・フォーなどが出演した。そして海外からは1910フルーツガム・カンパニー、バフィー・セントメリー、当日の大トリを務めたのは、初来日となったイギリスのプログレッシブロックの雄、ピンク・フロイドであった。

前年の1970年に発表したアルバム『Atom Heart Mother/原子心母』が全英チャート1位を記録し、一躍人気バンドとなったピンク・フロイドの日本初のライブステージは、ロックファンの大きな期待を集めていた。

ピンク・フロイドはイギリス「wem」のスピーカーシステムを本国から持ち込んでいたが、野外ライブで十分な音を出すには本数が足りず、日比野が用意したShureのスピーカーも併せて使うことになった。

リハーサルではバンドメンバーからのリクエストに対し、通訳を介する形で、日比野は手際よく各スピーカーの調整を行っていった。

初日の大トリ、ピンク・フロイドが登場する夕刻には、箱根の台地一面に霧が広がり、ステージはまるで幕が下りたように見えなくなった。一陣の風とともに霧が晴れると、そこにメンバーの姿があり、大きな歓声が上がった。野外ならではの偶然の自然現象が、奇しくもピンク・フロイドの神秘的な音楽性とマッチして、伝説のステージを演出したのだ。

アルバム『原子心母』のファースト・トラックが始まると、他の出演バンドとはまったく違う「音」の迫力に、多くの観客は驚嘆したという。それはピンク・フロイドの特異な個性だけでなく、本場のロックミュージックにふさわしい圧倒的な音量がそうさせていた。初日2万人規模の観客を震わす重低音、ロジャー・ウォーターズとデヴィッド・ギルモアの繊細かつパワフルなボーカルが、湖畔の台地に響き渡った。

伝説のステージを目撃した日比野は、その幻想的な光景を強く記憶にとどめるとともに、ヒビノのコンサート音響事業が、大きな一歩を記したことを実感したのだった。

第9節 日本武道館にて国内初の本格的なフライングスピーカーシステムを実現

こうして日比野は、Shureボーカルアンプのレンタル運用を通して、コンサート音響事業の可能性を見出した。一流の機材を選び、積極的な先行投資によって多数所有することで、必ず需要は生み出せるという考えに至った。

さらに、レンタルによる現場運用によって機材の特性を細かくつかむことで、生きた情報を販売にフィードバックしていく。この無駄のない連携の形は、ヒビノの持つ強みとしてその後も継続されていく。

1966(昭和41)年6月30日〜7月2日、ザ・ビートルズの日本武道館公演を機に、海外の一流アーティストの来日コンサートは増加傾向にあった。数万人クラスを集める野外コンサートだけでなく、数千人クラスの収容人員を擁する各地の体育館(アリーナ)やホールなど、いわゆる大会場でのコンサート音響のニーズも高まっていった。

箱根アフロディーテ以来、海外アーティストの要求する高品質の音響機材を調達できる会社として、ヒビノ電気音響のPA事業部は知られるようになっていた。オールプロデュースに加えて海外ロック及びポップス系アーティストの招聘元大手である株式会社ウドー音楽事務所、ユニバーサル・オリエント・プロモーションなど、主要プロモーター各社からの受注が始まり、さまざまな要求に応えられる体制を整えていく必要性に迫られた。

特にロックミュージックに求められる、大音量で高音質のサウンドを鳴らせる機材となれば、日比野の答えは一つだった。1971年12月、山水電気が輸入元となっていたJBLのプロ用スピーカーシステムの販売代理店契約を結んだ。

少年時代からオーディオ機器を自作し、喫茶店音響を長く手掛けてきた日比野からすれば、アメリカを代表するスピーカーブランドであるJBLの優位性は十分すぎるほど分かっていた。JBLのスピーカーは、パワフルで音の抜けがいいという特長があり、ロックやジャズなど、ポピュラーミュージックとの相性が良かった。

先行投資のリスクは大きかったが、コンサート音響事業を発展させていくためには、必要な決断だった。

また、ヒビノの全国販売代理店23社のネットワークも、この時期に完成させた。

トラックにJBLの機材を積み、全国デモンストレーションツアーと称して日比野自らハンドルを握り、北海道から九州まで、各地の音響設備会社などを回ってPRに励んだ。こうして作り上げたネットワークで、地方にも販路を広げようと図ったのである。JBLを一般にも広く浸透させたいという一心だった。

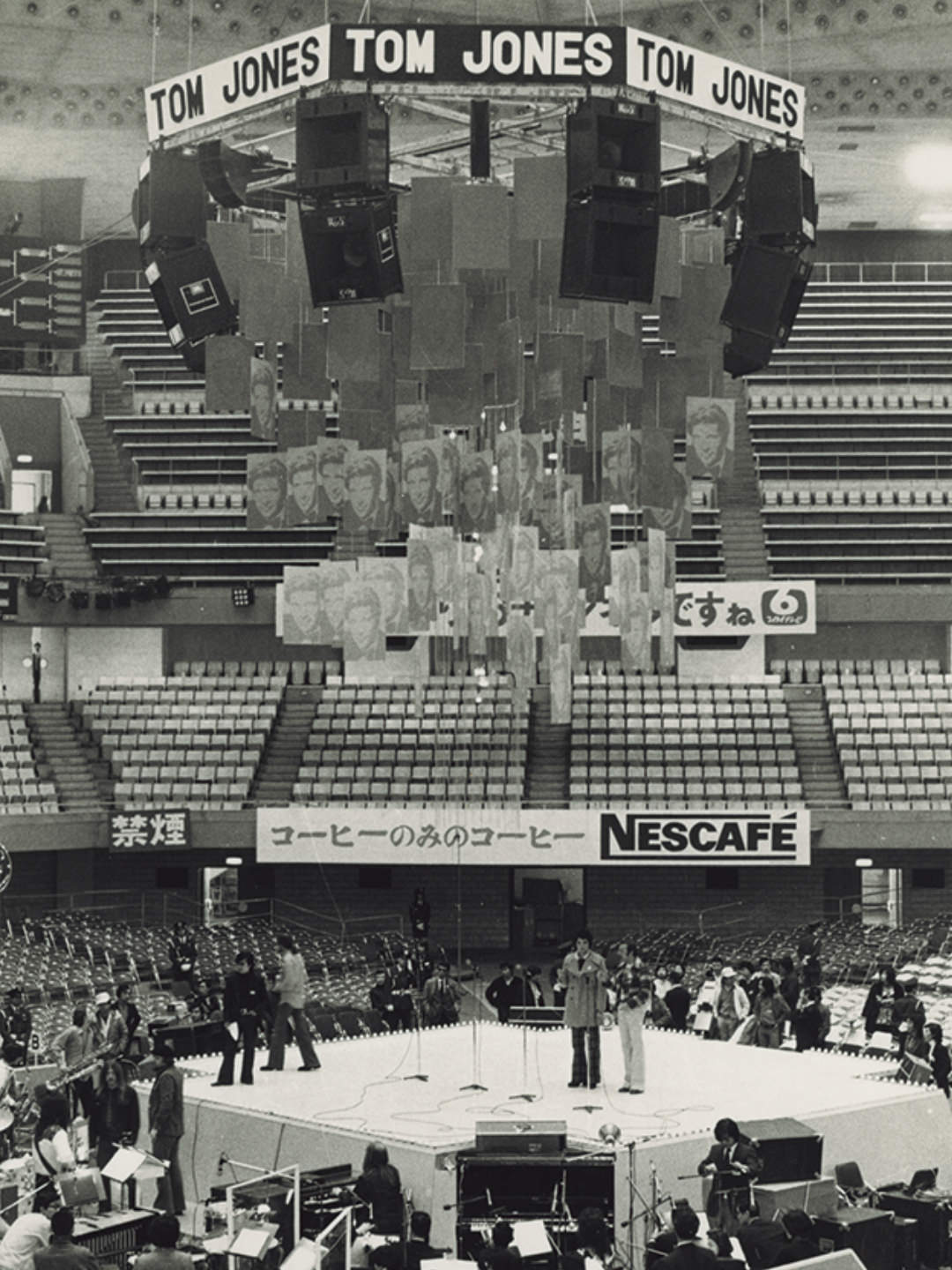

1973年2月、イギリスの人気ポピュラー歌手、トム・ジョーンズの日本武道館公演の仕事が舞い込んだ。しかしそれは、単に機材をレンタルすればいいという単純なものではなかった。

主催者のプランは、メインステージをフロアの中央に設置し、その周りを観客席で囲むというものだった。つまり360度方向に音を行き渡らせるためには、据え置きのスピーカーだけでは限界があった。そこで考えられたのが、武道館の大屋根中央からワイヤーでスピーカーを吊り下げ、音のシャワーを降らせるという「フライングスピーカーシステム」というアイデアだった。国内では採用事例がない画期的な試みだった。

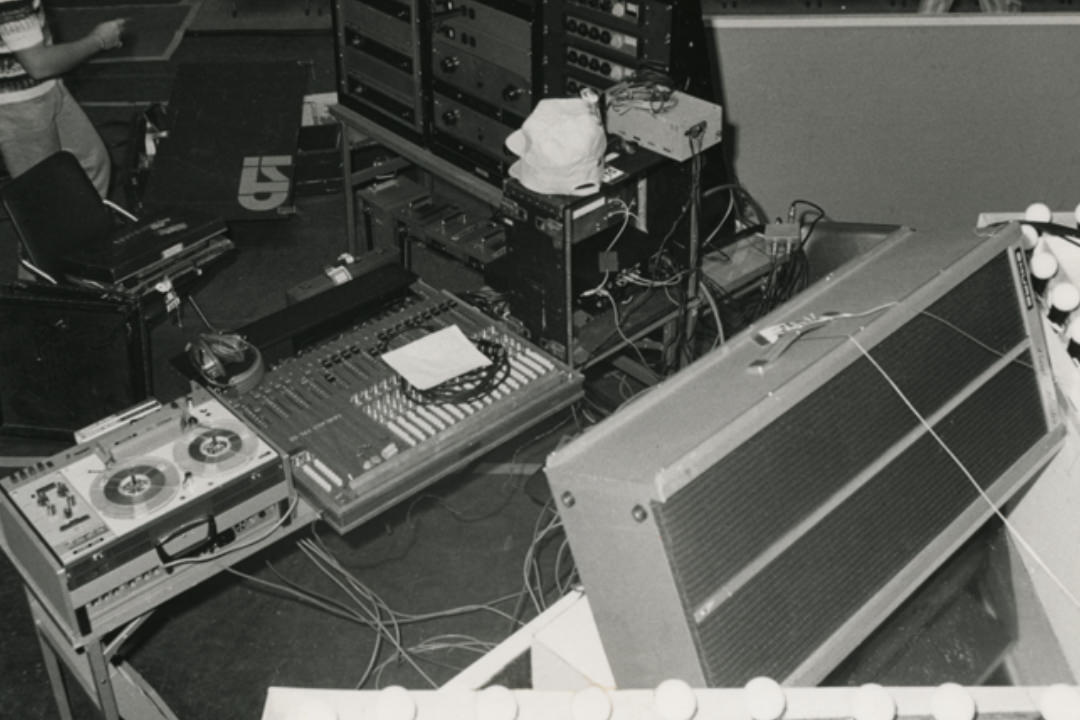

国内初となるフライングスピーカーシステムを担当することとなったPA事業部は、アルバイトを含め20人近いスタッフを動員して、緊張感の中、セッティング作業に当たった。

事前に安全性などの検証が行われたのち、まずステージの中央部で8角形の鉄枠(内径7.5m)が組み立てられた。そこに重量60kgのウーファーを2段重ねにしたものを8個、さらに中高域ホーンとアンプを取り付けたのち、システムを大天井に引き上げた。

もともとコンサート用に設計された会場ではない武道館は、内壁の影響でエコーがかかりやすく、クリアな音が出ないとされた。しかしパワフルなJBLスピーカーによって構成されたフライングシステムは、場内全体に音を行き届かせた。

ちなみに、トム・ジョーンズ使用のマイクロホンはShureのSM57(14金張り)、ステージの四隅に置かれたモニタースピーカーはShureのVA-301Sだった。ホーンセクションも加わったフルバンドの音を拾うために35本のマイクロホンがセットされていたが、オペレーションを担当したのは、トム・ジョーンズが伴ってきたPAオペレーターのボブ・カーナンだった。

アーティストのさまざまな要望を汲みながら、コンサート会場に応じた音響機材の選定から音場の設計・設置、ミキシングを担当するPAオペレーターは、すでに欧米では専門職として確立された存在であった。

あらゆるステージの特性をつかみ、適切な機材をセッティングし、音をあますことなく拾ってバランスよくアウトプットしていくための「PAエンジニアリング」という領域。コンサート音響事業に乗り出したばかりのヒビノにとっては、まだ未開拓の分野であった。