-

第1節 海外トップアーティストのコンサート音響を次々と手掛ける

-

第2節 「韓国ヒビノ株式会社」設立

-

第3節 Crown(AMCRON)ブランドの獲得

-

第4節 "機材レンタルでは終わらない"PAエンジニアの台頭

-

第5節 ヒビノオリジナル「HH3000」「BINCO」スピーカーシステム完成

-

第6節 Soundcraftブランドの獲得とモニターシステムの開発

-

第7節 YMOワールドツアーの音響を全面サポート

-

第8節 スピーカーシステム「TFA Turbo」導入

-

第9節 大阪出張所の開所

-

第10節 世界的に知名度を上げたBINCOシステム

第1節 海外トップアーティストのコンサート音響を次々と手掛ける

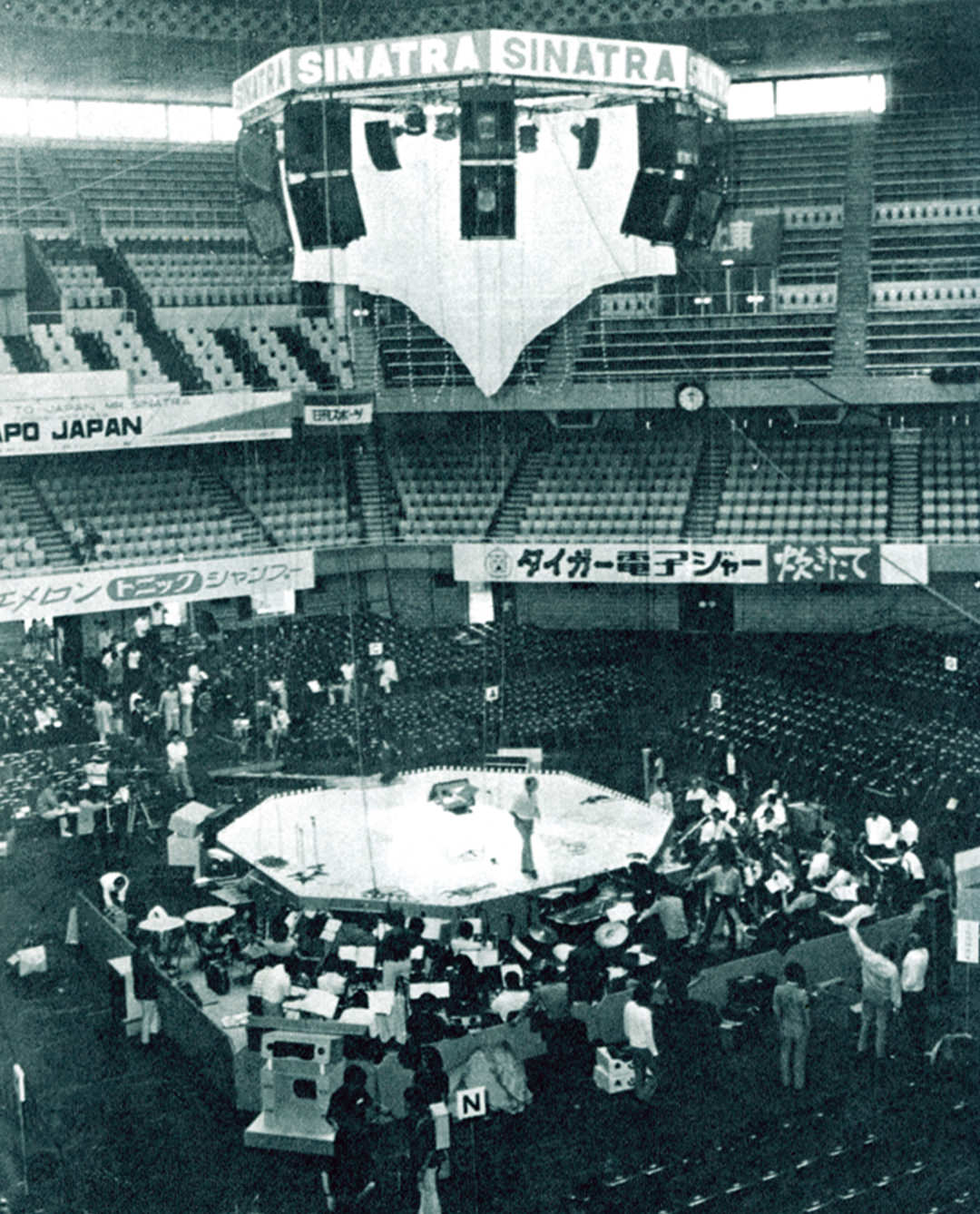

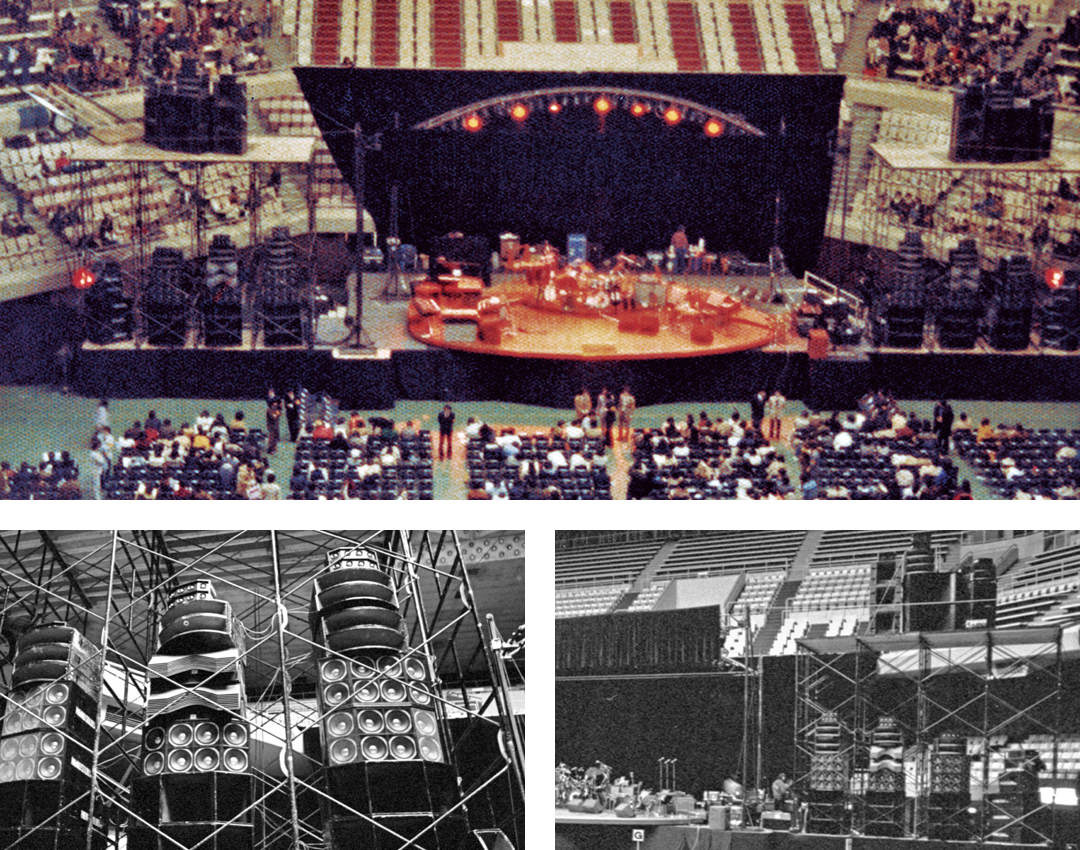

アリーナ中央のステージとオーケストラピット

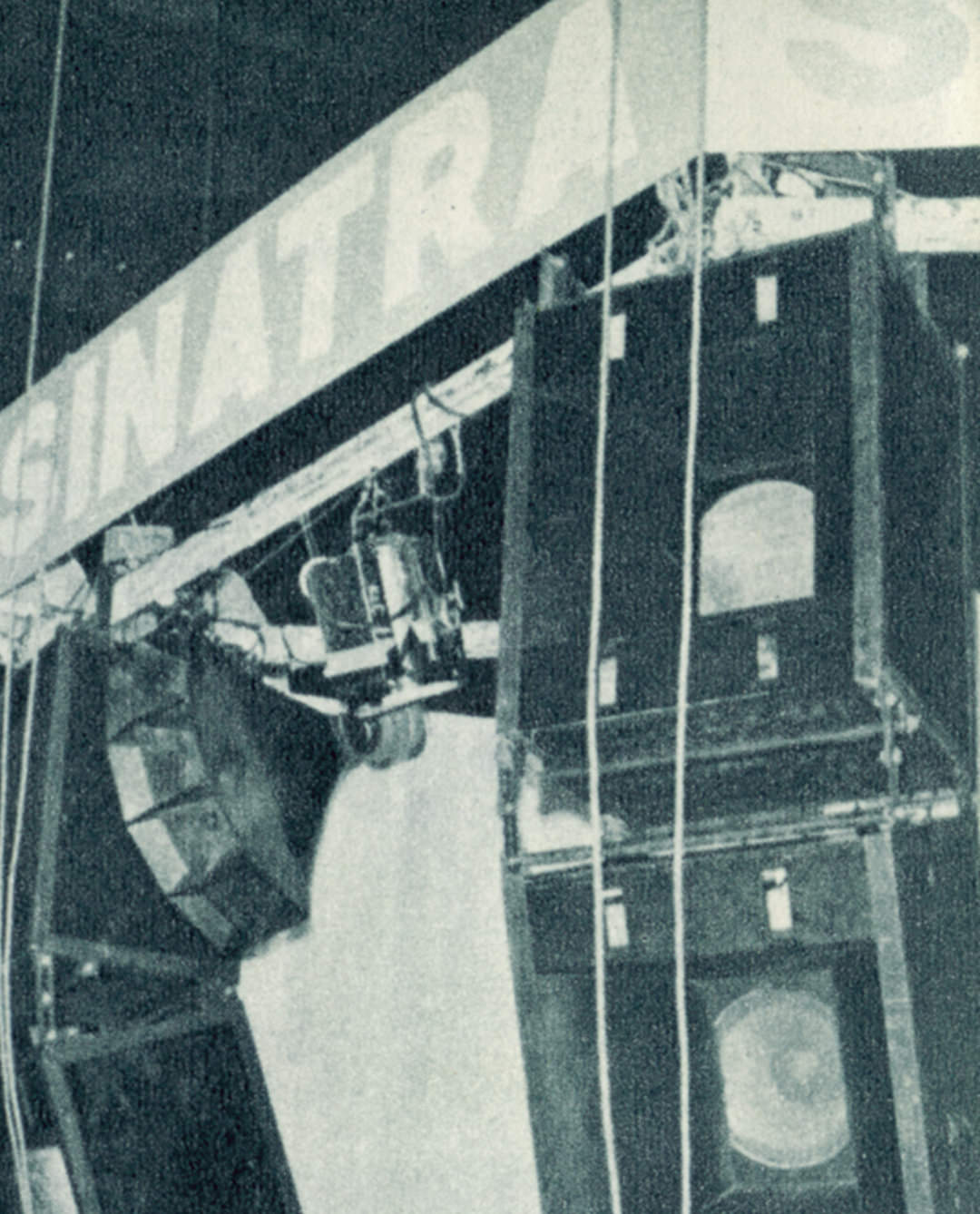

(写真:『無線と実験』誠文堂新光社 刊、1974年8月号より転載)

(写真:『無線と実験』誠文堂新光社 刊、1974年8月号より転載)

「箱根アフロディーテ」におけるピンク・フロイドの音響サポート、そしてトム・ジョーンズの日本武道館公演における国内初のフライングスピーカーシステムを実現し、その後PA事業部は、海外のトップアーティストのコンサート音響を次々と手掛けていくこととなる。

社長の日比野は、一流のアーティストが要求する一流の機材を常に提供できる体制こそが、ヒビノのコンサート音響事業の核であると考え、機材への先行投資を積極的に進めた。特に販売代理店契約を結んでいたJBLとShureの二大ブランドについては、業界随一の機材量を持つ会社として認知されるようになった。

1974(昭和49)年3月、コンサート音響事業を現場から牽引していくこととなる宮本宰(元 取締役PA事業部事業部長)と橋本良一(現 取締役ヒビノサウンド Div.事業部長)が相次いで入社する。宮本はカレッジポップス、橋本はフォークグループ「六文銭」のベーシストとして、大学在学中から音楽活動に没頭していたミュージシャンだった。その後、音響技術への興味からヒビノと出会ったこと、また大学では理系専攻という点でも共通項の多い二人だった。

同年7月、フランク・シナトラ日本武道館公演で、再びフライングスピーカーシステムが採用されることになり、実績のあるヒビノが担当することとなった。“世界のシナトラ”の仕事ということもあり、社長の日比野を筆頭に、宮本らPA事業部のスタッフが総出でセッティングの作業に当たった。

そんな中、バックバンドのリハーサル中にノイズが発生するという事態が起こり、会場は張り詰めた空気に包まれた。ノイズの原因がヒビノのスピーカーなのか、あるいはシナトラ側が持ち込んだミキシングコンソールなどの機材なのかをめぐり、一触即発となる場面もあったという。ヒビノのスタッフの中で唯一英語が話せた宮本は、シナトラ側のPAオペレーターやスタッフとコミュニケーションをとり、協力して原因を突き止めようと促し、なんとか解決を見たのだった。コンサートは無事挙行され、武道館のフライングスピーカーシステムは、1万人の大観衆を再び魅了した。

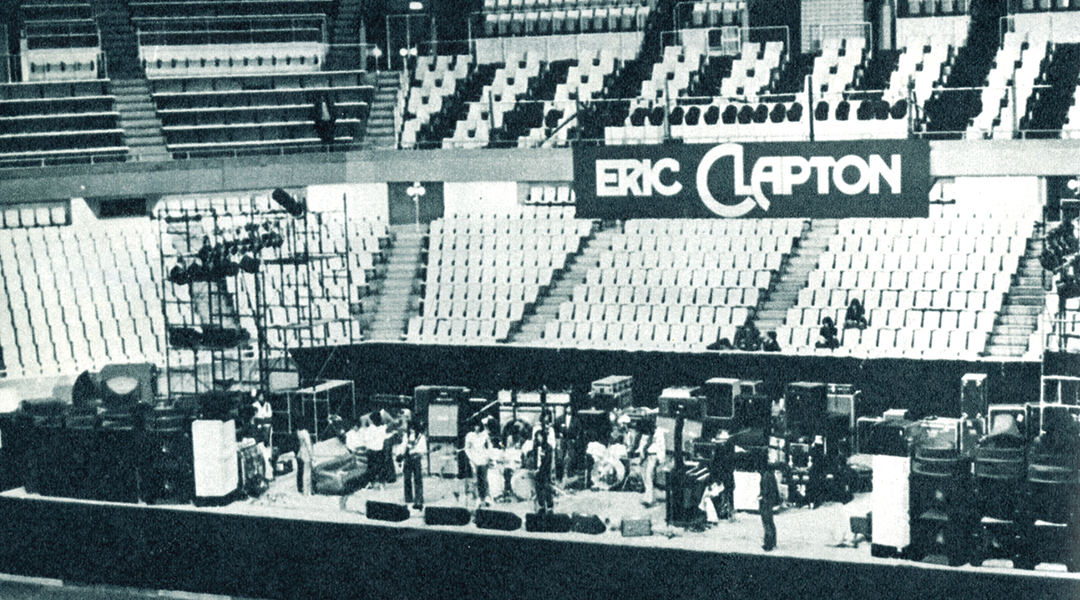

続いて1974年11月には、ともに初来日となったエリック・クラプトンとスージー・クアトロ、ミレイユ・マチュー、12月はアダモ、マレーネ・ディートリッヒ、ポインター・シスターズ、ザ・テンプテーションズ、ウォーと、ロックからポピュラー、ソウルなど、さまざまなジャンルのビッグアーティストのコンサート音響をサポートし、実績を積み上げていった。

もしこの時点で、社長の日比野が費用対効果を優先して、機材への投資を抑える方針をとっていたとしたら、コンサート音響事業の成長はなかったといっていい。同時に複数の公演に対応できる大量の機材購入に、惜しみなく投資を続けることで、「ヒビノに頼めばなんでもそろう」という評判が、さらなる評判を呼んだのだ。

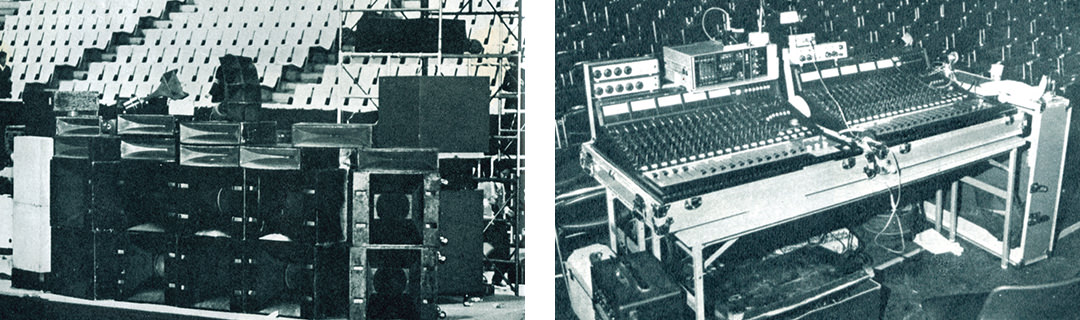

1974年当時、ヒビノのメインスピーカーシステムは、JBLの低域エンクロージャー「4560」、高域ラジアルホーン「2350+2440」を組み合わせたオリジナル2-Wayシステムから、中域ラジアルホーン「2350+2482」を加えた3-Wayシステム、さらにスーパーツイーター「2405」を加えた4-Wayシステムまで完成し、またShureのボーカルアンプ「VA300-S」「VA301-S」も引き続き使用していた。パワーアンプはShure「PM300」とPhase Linear。そしてミキシングコンソールは日比野が独自に製作した日本初のPA用16chミキシングコンソールとタムラの12chミキシングコンソール「TS-1201」、Shureのパワーアンプを搭載した6chミキシングコンソール「VA302」を併用。海外の一流アーティストが要求する高いレベルのPAに対応するシステムを構築していた。

1975年3月のバッド・カンパニー来日公演では、3-Wayスピーカーシステムを使用し、ミキシングコンソールにはヤマハの「PM1000」を初めて導入している。同年5月のスリー・ドッグ・ナイト、グランド・ファンク・レイルロードの来日コンサートツアーでは、これまでの4-Wayにバックロードホーン「4520」を組み合わせた5-Wayとなり、国内初の大会場仕様のJBL大型マルチウェイシステムの運用を開始した。日本武道館公演では、そのあまりの大音量が騒音防止条例に抵触する可能性があるとして、東京消防庁が音圧の計測に入るというエピソードが残っている(結果、抵触せず)。

ロックの生演奏の迫力を極限まで引き出すヒビノのPAシステムは、「ロックのヒビノ」としてのステータスを確立した。

同年8月には、大型ロックフェスティバルツアーとしては日本初といわれる「ワールド・ロック・フェスティバル」の音響を全面的にサポート。8月3日の札幌・真駒内競技場を皮切りに、5日名古屋・愛知県体育館、6日京都・円山公園野外音楽堂、7日東京・後楽園球場、9日仙台・菅生トレールランドと続いたこのツアーの出演者は、日本のイエロー、カルメン・マキ&OZ、クリエイション、四人囃子、海外からはジェフ・ベック、ニューヨーク・ドールズ、そして日米混成のフェリックス・パッパラルディ with ジョー(=ジョー山中)と、豪華なラインアップだった。

会場が異なるツアーにおいて、さまざまな音楽性を持ったバンドの音に的確に対応しなければならないという難しい条件下でも、ヒビノのPAの実力は遺憾なく発揮された。

この時期、具体的には1973年から76年にかけて、社長の日比野は専門雑誌『無線と実験』に連載記事を執筆している。執筆に至った経緯は、同雑誌のPAに関する記事の誤りに気づいた日比野が版元に問い合わせたところ、「それほど詳しいのならば、記事を書いてほしい」と依頼されたことが始まりだった。当時の専門雑誌は、PA関係者はもちろん、エンジニア予備軍や理系の学生などに幅広く読まれていたため、日比野自身や会社の知名度は大いに上がった。その宣伝効果により、販売商品の売上もアップし、また優れた人材の確保にも効果を発揮した。

第2節 「韓国ヒビノ株式会社」設立

プロ用音響機器の販売とコンサート音響が軌道に乗る一方で、日比野は新規事業に着手する。ある顧客の一人から、アメリカ市場向けのホームステレオを韓国で生産する法人の設立と資本参加の打診を受けた日比野は、収益性や市場性などを考慮して、ゴーサインを出した。

当時、アメリカ市場では比較的リーズナブルなホームステレオの需要が高まっており、海外生産による低コストが実現すれば収益性の高い事業になる。経営の安定やコンサート音響事業への積極投資に資するためにも、新たな収益源を確保したいという思いがあった。

韓国南西部にある裡里市(現 益山市)の工業団地に、敷地面積250坪の工場を建設し、生産拠点とした。製造スタッフもすべて現地で採用し、1976(昭和51)年10月、法人名「韓国ヒビノ株式会社」(資本比率50%)が設立され、翌77年8月に開所式が行われた。

1973年から変動相場制に移行した米ドルレートは、76年までは260円〜300円の間で比較的安定して推移していた。それを見越して、販売計画は280円換算で見込んでいたが、77年から急激なドル安円高に見舞われ、目算が大きく狂った。レート200円まで円高が進んだところで、日比野は即座に撤退する決断を下した。

創業以来初の海外への挑戦であったが、日比野はこれを一つの教訓として、経営者の責任と自覚を新たにすることとした。

第3節 Crown(AMCRON)ブランドの獲得

Shure、JBLに続く輸入音響機器として、ヒビノが初めてディストリビューターとして扱ったブランドが、パワーアンプを主力とするアメリカのCrownだった。

日比野は、1973(昭和48)年のトム・ジョーンズ来日コンサートでCrownを知った。同じ100W出力でも国産のものとのパワーの差は歴然だった。伊藤忠商事株式会社勤務を経てNDCという商社を経営していた横田功(のちのHibino Audio-Visual USA Inc.社長)の仲立ちにより、1976年2月に輸入総代理店契約を結び、日本では商標の関係で「AMCRON」というブランドで展開することになった。世界初のDC(直流・直結)パワーアンプ「DC-300」の性能は折り紙つきで、1978年、PA事業部がこれを導入して、その音の良さと抜群の安定性を現場で実証することとなった。

DC-300シリーズから、Micro-Tech、Macro-Techシリーズ、そしてI-Techシリーズと、時代とともに小型大出力化を進め、PAやSRの現場のみならず放送局やレコーディングスタジオ、ホール設備などでも導入が進み、PAと販売の両面でヒビノのパワーアンプの代名詞ともなった。1985年の「つくば科学万博」では、ソニー・ジャンボトロンの音響設備のアンプとして採用されるなど、あらゆるシーンで安定した性能を発揮し、販売事業部の中核ブランドとして長く業績に貢献した。

第4節 "機材レンタルでは終わらない"PAエンジニアの台頭

コンサート音響事業の拡大により、所有する機材の量は増え続けた。当初は複数のレンタル倉庫に分散して保管していたが、いよいよ非効率であるということから、1976(昭和51)年6月、東京都港区白金に新規事業所を開設し、同所にPA事業部を移転した。北里大学病院に程近い、バルブ工場跡地の110坪、2階建ての1階がPA事業部のオフィスと機材倉庫、2階は社長宅となった。そして同9月には、本社所在地を台東区浅草橋2丁目から同4丁目へ移転する手続きをした。

高度成長期を迎えた日本の音楽マーケットは、急速に拡大した。世界的なアーティストの日本公演が大会場で行われることが恒常化するとともに、競合する機材サービス会社が次々と現れていた。ライバル企業が増え、レンタル料金の価格競争が始まれば、利益の幅はおのずと限られてくる。豊富な機材を持つという優位性だけでは、いずれ限界が来ることは予想できた。

コンサート音響事業のスタート当初は、社長の日比野自ら、オペレーターを務めることも多かった。しかし、海外の一流アーティストの多くは、専任のミキシングエンジニアを抱えていた。

ヒビノのPAスタッフは、機材セッティングのかたわらで、海外エンジニアとの仕事を通じて本場のミキシング技術をこつこつと習得していった。ともにミュージシャンとしての経歴を持ち、音響技術に対する興味を抱いてヒビノに入社した宮本と橋本は、「レンタル業では終わりたくない」という志を抱いていた。

入社してすぐの頃は、憧れのJBLスピーカーをはじめとする豊富な機材を扱えることや、一流のアーティストの生の音に触れられることの喜びのほうが上回っていた。しかし、海外のPAエンジニアの仕事に接することで、PA本来の醍醐味を知ることとなった。

同じ機材であっても、部材を変えて独自のチューニングを施すことで、まったく違う音を作り出せること、またミキシングの技術を高めることによって、より豊かな音空間を作り出せること──若い二人は、ハードのレンタルのみならず、「PAエンジニアリング」という高付加価値なソフトとしてのサービスを、ヒビノのコンサート音響事業の中に確立しようと考えた。

JBLのスピーカーシステムは、そのままで使用しても十分な音量と音圧を確保できる高い性能を持っていた。特に大型のコンサート会場で大音量を鳴らすという点においては、当時JBLを凌駕するスピーカーは事実上ないに等しかった。

しかし、国内外のさまざまなアーティストのコンサートで経験を積むにつれて、宮本と橋本は「もっといい音で鳴らせないものか」と、考えるようになっていた。

一つの大きなきっかけとなったのは、1976年5月、イギリスのロックバンド、スーパートランプの初来日コンサートだった。同バンドはスピーカーシステムやミキシングコンソールなどの主要音響機材を持ち込んで運用していた。

この公演はヒビノの担当案件ではなかったものの、「すごい音を出しているから、聴いたほうがいい」と、招聘元のウドー音楽事務所の石谷正和氏から連絡を受け、同氏の計らいにより、宮本は中野サンプラザで行われたコンサートを生で聴くことができた。

「自分たちの音と、明らかに違う」

宮本は強い衝撃を受けた。

クリアでくっきりとした低音や高音が、まるで客席の中に直接飛んでくるような感覚だった。使用されていたスピーカーシステムは、イギリスのMartin Audio社というメーカーのものだった。

「これが、自分が出したい音のイメージかもしれない」と大いに触発された宮本は、明確な方向性を見出したことで、オリジナルのスピーカーシステムの開発を決意する。一連の話を聞いた日比野は「新しいものができるというなら、やってみるといい」と、サポートを約束した。

第5節 ヒビノオリジナル「HH3000」「BINCO」スピーカーシステム完成

宮本は日常の仕事のかたわら、白金の新事業所の倉庫でMartin Audioのスピーカー「マーティン・ビン(Bin)」を模倣して自作してみたり、JBLの文献や専門雑誌を読みあさった。

その結果、当時のPA用スピーカーシステムに使われているホーンの主流が「エクスポネンシャル(=指数)ホーン」であると認識したうえで、スピーカーユニットのコーン紙の動きを空気中に効率よく伝えるには、「ハイパボリック(=双曲線)ホーン」という方式もあることを知った。

エクスポネンシャルホーンの場合、周波数特性をあまり損なわずに入力の15〜20%程度のパワーで出力されるのに対し、ハイパボリックホーンは周波数特性こそ狭くなるものの、40〜50%のパワーを出せる。

JBLと同じ方式でやるのでは意味がないということで、あえて主流でないハイパボリックホーンを組み込んだスピーカーシステムを試作することにした。大学以来となる関数計算も、筆算ではとても間に合わないので、高価な関数電卓を購入して図面設計に取り組んだ。

そして木工会社にエンクロージャーを発注し試作機ができあがると、JBLの輸入元であった山水電気株式会社(当時)の掛川工場内の無響室を借りて測定を行った。理論どおり、従来のエクスポネンシャルホーンの周波数特性は良かったが、音圧が減速して足もとに来るイメージだった。それに対し、試作したハイパボリックホーンは、重低音の周波数特性はやや劣るものの、音にパンチがあり、音圧がお腹のあたりにズドンと来るインパクトがあった。宮本は思った。

「音がお腹に来る気持ち良さは、ほかのスピーカーでは出せない。僕らはこれでいこう」

JBLの15インチユニットを2発とハイパボリックホーンを組み合わせたヒビノ初のオリジナルウーファー「HH3000」。「HH」は“ヒビノ・ハイパボリック”の略だった。

HH3000のデビューは1976(昭和51)年9月、沖縄出身のハードロックバンド「紫」のコンサートだった。今やオキナワン・ロックの伝説的存在といわれる紫も、当時はファーストアルバムをリリースしたばかりの新進気鋭のバンドであった。パワフルかつスピード感あふれる彼らの演奏は、ハードロックファンを圧倒する爆音とともに鮮烈な印象を残した。

また、初の海外アーティスト案件は、同年10月のウィッシュボーン・アッシュ来日公演(中野サンプラザ)だった。HH3000を片側8台使用し、同バンドのツインリードギターの迫力が会場を圧倒した。その音圧は、客席最後部でも見事にお腹に響くものだった。これまでにない迫力あるサウンドを実現したことで、ヒビノのコンサート音響事業はさらなる成長を遂げたのであった。

1978年初頭、ボブ・ディランの音響全般を担当しているアメリカのStanal Sound社のスタン・ミラー社長から「2月の日本武道館では、ヒビノはどういうスピーカーを用意してくれるのか」という問い合わせが入った。宮本がHH3000のシステムを提示すると、思いがけない答えが返ってきた。

「ボブ・ディランのコンサートは、ロックコンサートではない。あくまでボブのボーカルがメインだから、ボーカルをきちんと聴かせるシステムでなければ駄目だ。間に合わなければ、ショーはキャンセルする」

ヒビノが要求に応えられなければ、“フォークの神様”のコンサートそのものが中止になるかもしれない。強烈なプレッシャーの中で、宮本と橋本は急遽対応策を練ることとなった。ミラー社長の言い分は、HH3000のシステムはボーカルの帯域がラジアルホーンから出てくるのが問題だというものだった。「ボブのボーカルはあくまでコーンスピーカーから直接出すのがポリシーだ」と。

宮本と橋本は、ボーカルの帯域をコーンでカバーするために、どのスピーカーをどう組み合わせるのが良いか、夜を徹して白金の倉庫で研究に当たった。1977年12月に来日公演を行ったフリートウッド・マックが使用していたClair社の「S4」など具体的な例を参考にしながら、試行錯誤を重ねた。

二人はHH3000の15インチ2発に対して、最初は12インチ4発で試してみることにした。直前に来日していたギタリスト、ロリー・ギャラガーの公演の音をカセットテープに録音し、インストゥルメンタル曲の「Edged In Blue」のイントロ部分(ドラムスがフィルインする箇所)を繰り返し聴いた。12インチは実にドラムらしい音を出したが、宮本の耳にはややぼやけた音に聴こえた。次に10インチを組み合わせて試すと、音がグッと締まった。

「これでいける」と発注をかけたところ、できあがってきた品は、バランスを崩して倒れてしまうという代物になっていた。二人が音響特性を最優先で考えたため、頭でっかちの構造になっていたという初歩的なミスだった。その後、設計の修正を加えて完成したのは、結果としてあの「マーティン・ビン」とやや似たシステムになった。そこで、ネーミングは“ビンの子ども”だから「ビンコ(BINCO)」とした。型番は“ヒビノ・バッフル”から「HB」、HH3000と同様に4ケタの数字をつけて「HB2000」とした。

1978年2月20日、ボブ・ディラン日本武道館公演はこの日を皮切りに、当時の武道館では最多記録となる8回公演を果たした。BINCOシステムは、Stanal Sound社のスタッフから絶賛され、同公演は大成功を収めた。

その後BINCOシステムは、同年6月のヴァン・ヘイレン来日公演でも大量に採用され、他社に比類なきヒビノのオリジナルスピーカーシステムは、コンサート音響事業の拡大を牽引する象徴的存在となった。

社長の日比野は、創業時から「顧客の要求にCan Notとはいわない」というモットーがあった。BINCOは、押しつぶされそうなプレッシャーの中で、志ある若い二人が寝食を忘れて作り上げた、情熱の賜物だった。

第6節 Soundcraftブランドの獲得とモニターシステムの開発

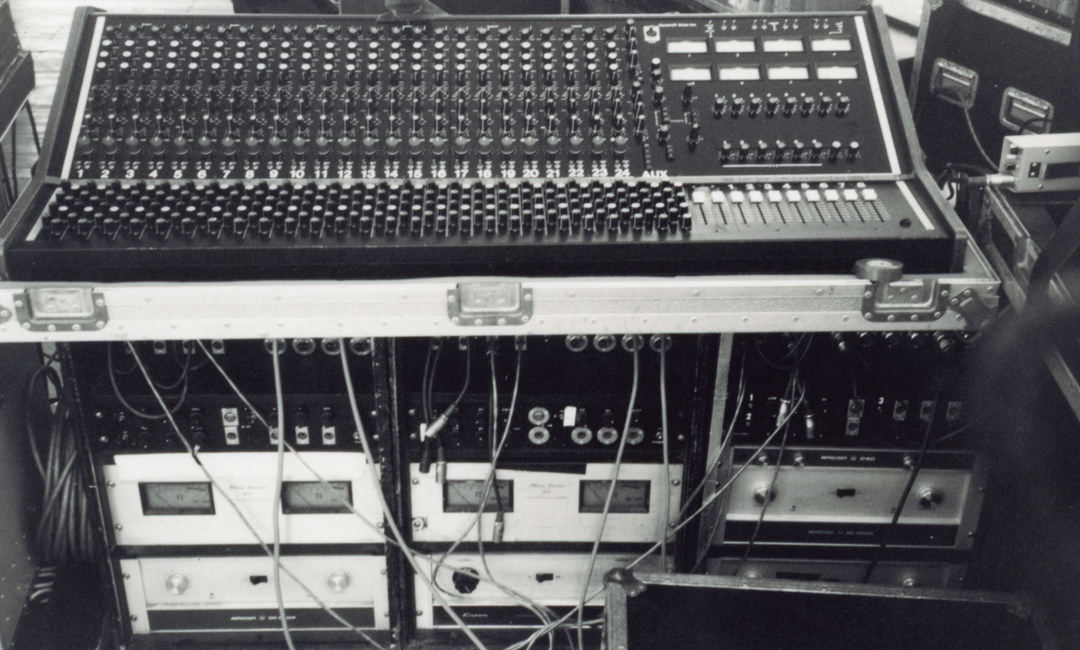

PA事業部が当初運用したミキシングコンソールは、自作の16chに始まり、ヤマハ「PM1000」などだったが、あるヒビノのOBから「イギリス製の卓で面白いものがある」と紹介を受けたのがSoundcraftのミキシングコンソールだった。これをきっかけに1977(昭和52)年2月、販売事業部は輸入総代理店契約を結ぶ。その後、PA事業部が現場運用したSoundcraft「Series 2」によってヒビノの出す音がガラッと変わったといわれ、主力のハウスコンソールとして活躍するようになった。

PA事業部ではHH3000の開発を一つの契機として、スピーカーの内製化によって、さらに他社との違いを出そうという気運が高まっていた。既製のスピーカーであっても、より大きい音、より良質な音を出すために、改造して運用するのが当たり前になった。しかし、顧客に向けたスピーカーの音量が大きくなればなるほど、ステージ上のアーティストが自分たちの演奏をモニターするスピーカーからの音が聴きづらくなってしまうという皮肉な事態が起きた。

観客に対して大迫力の音を提供すると同時に、アーティストが演奏しやすい環境を作るのも、PAエンジニアの重要な役割であった。PA事業部は国内他社に先駆けて、アーティストに良い音を返すモニターシステムの自主開発に力を注ぐこととなった。

当時はモニター専用のスピーカーもミキシングコンソールも目ぼしいものがなかったため、おのずと自作路線をとるほかなかった。そこで、ハウスコンソールとして運用していたSeries 2を、モニター用のコンソールに改造した。ラインフェーダーを取って、そこにトリムフェーダーを8個つけ、グループとリミックスの選択スイッチをボリュームに仕立てた。これにより、アーティストごとに異なる「必要な音」へのきめ細かい対応が可能となった。

モニタースピーカーは、1977年1月に来日したレーナード・スキナード公演でアメリカ大手PA会社のShowco社(現 Clair Acquisition Corporation)が持ち込んだフロアモニタースピーカーを参考に、当時モニターエンジニアのチーフ格であった近藤健一朗(現 株式会社ケンテック代表取締役社長)が中心となって製作が進められた。ステージ上で邪魔にならないようなコンパクトサイズで、またハウリングが起こりにくい構造にするなど、試行錯誤の末に約2年がかりでオリジナルのモニタースピーカー「HM-151」を作り上げた(同機は2014年現在もいまだ現場で運用され続けている)。

Series 2改造コンソールとHM-151を組み合わせたモニター専用システムは、今日の「ヒビノサウンド」を作ったといっても過言ではない。

モニターエンジニアにとって重要なスキルとは、担当するアーティストの好む音を熟知し即座に提供すること、そして、アーティストがリハーサルから本番まで自らの演奏に集中できる環境を作ることであり、ヒビノのモニターシステムは、PAエンジニアがアーティストとの信頼関係を築くうえで大きく寄与したのである。こうして、国内アーティストの案件も数多く手掛けるようになり、さらなるビジネスチャンスの拡大が図られていった。

第7節 YMOワールドツアーの音響を全面サポート

ヒビノのコンサート音響事業は、海外のロック及びポップス系アーティストの招聘元大手であるウドー音楽事務所、株式会社ユニバーサル・オリエント・プロモーションに加えて、ジャズやクラシック系に強い株式会社神原音楽事務所、さらには株式会社アミューズや株式会社渡辺プロダクションなど国内の有力芸能事務所とも取り引きが始まり、案件の幅を大きく広げていった。

1980(昭和55)年の段階で、PA事業部の社員スタッフは15名になっていたが、レンタル業務よりもオペレート業務に軸足を置くという宮本と橋本が作り出したベクトルに対して沿えない者は次第に会社を去っていき、代わりにオペレーター、エンジニアの志望者が増えていった。

いつしか宮本は海外アーティストを、橋本は国内アーティストを主に担当するようになり、オペレート技術も経験を重ねる中で磨かれて、高いスキルを提供できるようになっていた。

1970年代から80年代にかけて、PA事業部が音響サポートを行った主な国内アーティストは、加山雄三、甲斐バンド、矢沢永吉、山下達郎、サザンオールスターズ、アリス(谷村新司)、沢田研二、HOUND DOGなどが挙げられる。機材のみならず、現場オペレーターの技術と情熱によりアーティストやスタッフの厚い信頼を得て、その後も息の長い関係を作り上げるというヒビノの強みが、この時期から醸成されていく。

「ヒビノサウンド」の認知をさらに高めた案件としては、イエロー・マジック・オーケストラ(以下、YMO)の音響サポートがある。細野晴臣を中心に坂本龍一、高橋ユキヒロ(現 高橋幸宏)が参加して、1978年にデビューアルバムを発表して以来、テクノブームを巻き起こしたYMOは、世界的にもその革新的な音楽性とファッション性が注目される、いわば時代の寵児であった。

1979年に行われたYMO初のワールドツアー、ヨーロッパ公演に、PA事業部のスタッフが同行。翌1980年、2回目のワールドツアー「FROM TOKIO TO TOKYO」では、PA事業部がコンサート音響の全面サポートを行い、橋本らがPAオペレーターとして同行している。

これは、日本のアーティストの海外公演に初めてヒビノのPAスタッフが帯同し、オペレートをしたという点で大きな意義を持っていた。

1980年10月11日のオックスフォード・ニューシアターを皮切りに、ヨーロッパ、アメリカと回り、12月24〜27日の日本武道館4日間公演まで、計8ヵ国・全19公演。同ツアーは文字どおりのワールドツアーであった。1ヵ月に及ぶヨーロッパツアーでの移動はすべてバスで、宿泊もバスの車中というハードな行程だったという。

世界最先端のバンドのワールドツアーを全面サポートしたことで、ヒビノとして得たものは大きかった。「ホールの形状の違い、あるいは電圧の違いによる音の出方など、さまざまな環境下で最適なPAを提供するための貴重な経験値を、YMOのツアーで蓄積できた」と、橋本は述懐する。

第8節 スピーカーシステム「TFA Turbo」導入

YMOワールドツアーの際、橋本はフライングに特化したスピーカーシステム「TFA Turbo」の存在を知る。

もともと広大なアメリカの地で生まれたJBLのスピーカーシステムは、大型で重量があった。1キャビネットの重量は100kgを超え、当時はリフターもなく、積み上げ作業はすべて人力で行われていた。屈強なアメリカ人スタッフが軽々とスピーカーを積み上げるのに対し、華奢な日本人には肉体的負担が大きかった。PAの分業化、専門化が未整備だった時代は、機材の搬入からセッティングは、まさに肉体労働そのものだった。そのキツさゆえに、PAの世界に残ることを断念する者も少なくなかった。

コンサート開演前のセッティングにかけられる時間は常に限られている。稼働率の高いアリーナやホールであれば、なおさら時間との勝負になる。セッティングに時間がかかればかかるほど、事業者側として効率が悪いうえに、アーティスト側のリハーサルなど実際の音づくりの時間を奪うことになる。

音の良さには代え難いものの、なるべく軽量コンパクトで取り回しの容易なフライングスピーカーを運用できれば、セッティングで短縮した時間を音づくりに回せるというメリットがあった。さらに、スピーカーをフライングすることにはもう一つメリットがあった。巨大なスピーカーシステムを床に直置きして大音量を出す場合は、前列の観客は必要以上の音量を甘受しなければならなかった。しかしスピーカーをステージの上部に吊れば、最前列でもうるさいと感じさせることなく、会場内に均一な音を届けることが可能だった。

実のところ、日本武道館で実現したフライングシステムは、センターステージを設けたうえで、対称構造になっている大天井中央部に吊り下げる以外に方法はなかった。エンドステージにした場合は、中央部ではなくステージ近くに吊る必要があり、その場合はスピーカーの重量によって建物のバランスが保てず、危険だと考えられた。

しかし、海外のPAスタッフから「天井の梁下に穴を開けてはどうだろう」という指摘がなされ、調べてみると構造上の強度も十分確保されているということが分かった。武道のメッカとして、コンサート関係者にとってはなかなか高いハードルだった武道館も、需要が高まるにつれ天井北側に吊り穴を開けることを承諾し、エンドステージでもフライングが可能になった。

フライングを前提に設計されたTFA Turboは、ツアーでの運搬やセッティングにおける優位性が高かった。

1981(昭和56)年夏、PA事業部はTFA Turboスピーカーシステムの導入を決めた。ロッド・スチュワート来日公演でアメリカのPA会社、ELECTROSOUND社が持ち込んだ同システムを、そのまま買い取る形となった。

TFA Turboは、アリスさよならコンサートの全国ツアー中、同年8月の後楽園球場公演で本格運用された。グラウンドの中央に円形のステージが組まれ、スピーカーはクレーンで吊った。その後10月の横浜スタジアム公演でも運用された。

なお、販売事業部が扱っていないメーカーの機材を、PA事業部の判断で大量導入するというケースは、その後も増えていく。その背景には、コンサート需要の高まりとともに、多様なニーズに応えていく必要に迫られた現場の強い声があった。

第9節 大阪出張所の開所

ヒビノのコンサート音響事業が国内外の一流アーティストに浸透し、事業拡大の気運が高まった。新たな拠点として挙がったのは、第二の都市・大阪。1983(昭和58)年10月には1万6,000人を収容する「大阪城ホール」の開場も予定され、コンサート需要のさらなる拡大が見込まれていた。

計画当初は現地の同業他社との業務提携も模索されたが、現場の意向は、ヒビノのブランドを任せられるような、関西エリアでの実績と人脈が豊富な人物を選ぶべきだというものだった。そこで白羽の矢が立ったのは、ヤマハ出身で、フリーのオペレーターとしてヒビノの仕事にも参加していた徳平佳久だった。

宮本と徳平は、1979年6月の松崎しげるのコンサートで出会い、82年の矢沢永吉ツアーの際には、橋本の要請で徳平がモニターエンジニアを務めるなど、現場を通じて信頼関係を築いていた。

日比野は現場の意向を受け入れて、徳平に大阪を任せることにした。徳平は、ヤマハのレコーディングエンジニアだった髙村和明を誘い、1983年7月、大阪出張所を開所した。大阪市淀川区のマンション(ユニーブル新大阪)の一室に事務所を構え、所員2名、アルバイト2名、電話1台からのスタートとなった。

徳平は、人材の確保や営業活動にいそしんだ。すでにヒビノの豊富な機材と技術力は現地で知れ渡っていたが、同業他社が地盤を固めている中に新規参入業者として割って入ることは容易ではなかった。開所したばかりの頃は、日に一度も電話が鳴らないこともたびたびだったという。

当初は学園祭や小規模なイベントの仕事を地道に始め、最初の足掛かりとなったのは、1984年7月28、29日に大阪南港特設会場で開催された「JAM JAM ROCK」だった。同イベントは、1981年から本社と取り引きを開始していた日本有数の芸能事務所である渡辺プロダクションからの案件で、「夏フェス」の原型の一つともいわれる大型野外コンサートであった。

この実績が一つの突破口となり、その後関西エリアだけでなく、四国や九州エリアでの野外イベントの受注につながっていった。

今もPAの世界は、「人」と「人」との信頼関係が大切にされるが、徳平によれば、大阪のPA業界は東京に比べてマーケットが小さいこともあり、業界内での横のつながりが強かった。ライバルでありながら、互いの仕事を認め合う関係となれば、人手や機材が足りないときは互いに融通し合うこともあった。

アン・ルイスや子供バンドらが出演した1984年のJAM JAM ROCKはあいにくのどしゃ降りとなったが、同業の株式会社モブの藤井修三社長(現 株式会社日本エム・エス・アイ会長)が、長年交流があった徳平と髙村を気遣って、雨具やブルーシートを持参し、若手を連れてヘルプに駆けつけたというエピソードが残っている。

こうした大阪独特の風土の中で、大阪出張所は新たな顧客を模索する一方、PAエンジニアの人材発掘にも力を入れた。

第10節 世界的に知名度を上げたBINCOシステム

1983(昭和58)年10月、アルバム『レッツ・ダンス』のメガヒットで名声を不動のものとしたロックスター、デヴィッド・ボウイがワールドツアー「Serious Moonlight Tour」の一環で来日。日本では、日本武道館(4日間)を皮切りに、横浜スタジアム、大阪府立体育会館等で大規模公演を行った。

同日本公演では、ヒビノのBINCOシステムが採用され、ステージングとともにその迫力あるサウンドが評判になったが、ツアーの音響全般を担当していたShowco社の副社長は、そのBINCOシステムを視察するために来日していた。

Showco社はツアー終了後、BINCOを参考にして、オリジナルのフライングスピーカーシステム「Prism」の開発を進めた。BINCOと共通した設計コンセプトを持つPrismは、独自に改良が重ねられて世界的にも有力なコンサート音響システムの一つとなり、1989年8月には、ヒビノも日本国内における使用権契約を結ぶことになる。

ワールドワイドなPA会社であるShowco社が、BINCOをお手本にしてPrismを開発したという事実は、図らずもヒビノの機材開発力の高さを証明するものとなった。