-

第1節 販売品目を「輸入品」に特化へ──音響機器販売事業の方針転換

-

第2節 世界初の3Dハイビジョン衛星生中継に参画

-

第3節 株式会社コシノエンジニアリングとの連携

-

第4節 クロマテック株式会社に資本参加

-

第5節 名古屋営業所の開設

-

第6節 独自の発展を遂げた大阪営業所

-

第7節 国内アーティストの大規模コンサートを次々にサポート

-

第8節 4大ドーム完成──コンサート映像サービスの転機

-

第9節 映像制作業務からの撤退

-

第10節 メディアランナーネットワークの試み

-

第11節 長野冬季オリンピックで、会場15ヵ所の大型映像機器の貸出・オペレートを担当

-

第12節 NEXO、Soundcraft、JBL PROFESSIONALブランドの獲得

-

第13節 ヒビノの安全への取り組み

-

第14節 スピーカーシステム「NBⅢ」を運用開始

-

第15節 第33回東京モーターショー1999 トヨタブースで高い評価を得る

-

第16節 ヒビノドットコム設立──音と映像のIT化

-

第17節 Shureブランドの獲得

-

第18節 日本科学未来館にて世界初の球体LEDディスプレイを実現

-

第19節 クロマテック社を吸収合併──映像製品の開発・製造・販売事業に本格参入

-

第20節 JBL PROFESSIONAL「VerTecシリーズ」/NEXO「GEO T」スピーカーシステム運用開始

-

第21節 アナログからデジタルへ

-

第22節 レコーディングエンジニア熊田好容が第44回グラミー賞受賞

-

第23節 人材派遣事業開始

-

第24節 日比野宏明が会長に、日比野晃久が2代目社長に就任

第1節 販売品目を「輸入品」に特化へ──音響機器販売事業の方針転換

1980年代後半から続いた未曾有のバブル景気は、1990(平成2)年3月に大蔵省(当時)が通達した土地取引における総量規制を一つのきっかけとして、下降に転じた。日本銀行の金融引き締め、各金融機関の信用収縮などによって、翌1991年から不動産価格の下落による不良債権化が進み、投資への意欲減退など、景気は一気に悪化。世にいう「バブル崩壊」である。

1980年代後半からヒビノの事業拡大を牽引してきた展示会・博覧会などの各種イベントに対する企業の旺盛な協賛活動は、バブル崩壊後急ブレーキがかかり、設備投資の冷え込みにより販売部門の業績も下降線となった。

1993年10月、AVC販売事業部で取り扱う音響機器について販売戦略の見直しを図り、新たな方針として最終ユーザーの拡大とシステム案件への積極的対応を進めるとともに、販売品目を「輸入商品」へ特化するという大きな方針転換を決議した。

ヒビノの販売部門は、輸入代理店としてAMCRONをはじめとする海外メーカーの商品を扱う一方で、顧客の要望に応じて国内仕入れ商品も扱い、「ヒビノに頼めばなんでもそろう」というデパート的な側面もあった。自社製品しか扱うことができないメーカーに比べ、国内外問わず選りすぐった高品質な商品を最適な組み合わせで顧客に提案できるという点はヒビノの大きな強みでもあった。しかしその結果、国内仕入れ商品の販売がほぼ9割を占め、決して利益率の高いビジネス構造ではなかった。

社長の日比野と成岡武事業部長(当時)は半年にわたって協議を重ね、何十回もの試算を繰り返したのち、国内仕入れ商品と比べて利益率の高い輸入商品の販売比率を上げることで、効率を重視する方針への転換を決意するに至った。

AVC販売事業部の1993年度はバブル崩壊のあおりを受けて、売上高が30億円割れとなった。数年来、順調に30数億円台をキープしていただけに、この不振は大きな打撃であったが、販売戦略の転換が功を奏し、翌1994年度は業績が一気にアップ。その後は回復軌道を示していったのである。

第2節 世界初の3Dハイビジョン衛星生中継に参画

1994(平成6)年2月1日に行われた、吉川晃司のスペシャルコンサート「LAWSON SPECIAL 吉川晃司/3D R&R SHOW」は、3Dハイビジョン映像による衛星生中継という世界初の試みとして、音楽業界のみならずメディアからも大きな注目を浴びた。

同コンサートは、吉川のデビュー10周年記念のツアー「My Dear Cloudy Heart」に先立って、デビュー日に当たる2月1日に行われた。メインのライブ会場と全国17ヵ所の会場を通信衛星で結んで、3Dハイビジョンという鮮明かつリアルな映像と音を同時に楽しむというスペシャルなイベントであった。

ヒビノはこの画期的な試みに際して、映像事業部が衛星中継業務と各会場の映像オペレートを、PA事業部が音響オペレートを担当。1984年に打ち出した「AVCC」方針が、より具体化した案件の一つであった。

ヒビノのスタッフは「世界初」のイベントにしようと、中継映像を3Dハイビジョンにすることを提案した。ソニーPCL株式会社が構築した3Dハイビジョンカメラシステムによってステージの模様を撮影し、通信衛星「SUPERBIRD」を介して各会場に配信。それぞれの会場に設置した300〜600インチのスクリーンに映し出すというプランだった。

運営費用は5億円、大手コンビニエンスストアのローソンの協賛により、世界初のコンサートが実現の運びとなった。全18会場・3万人分のチケットは、抽選により無料で提供された。

コンサート会場は横浜スーパー・ファクトリー。約500人の観客を集めて行われたライブの模様は、全国17ヵ所の会場(東京・東京厚生年金会館、北海道・月寒グリーンドーム、宮城・仙台サンプラザホール、愛知・愛知県勤労会館、大阪・藤井寺市立市民総合会館、広島・広島厚生年金会館、福岡・電気ホールほか)に配信された。中継先の入場者全員には、3D映像用の偏光眼鏡が配付された。

公演時間約60分、当時まだ珍しかった3Dハイビジョン映像によるスペシャルステージは、観衆に新鮮なインパクトを残した。

同年8月に行われたイベント「avex rave ’94」では、2回目の3Dハイビジョン衛星生中継(全国4ヵ所)が行われ、ヒビノは引き続き業務を担当した。「avex rave ’94」は、エイベックス・ディー・ディー株式会社(現 エイベックス株式会社)によるファンサービスのためのディスコミュージックコンサートで、札幌、名古屋、大阪、福岡を結んで、メイン会場の東京ドームでのコンサートを、3Dハイビジョン映像で同時配信した。配信先の会場では2〜3面のスクリーンが設けられ、参加者は3D映像用の偏光眼鏡をかけて、3時間半にも及ぶ熱狂の時間を共有した。

ちなみに、1回目の吉川晃司コンサートの配信はミューズ方式のアナログ伝送であったのに対し、2回目(大阪会場のみ)はデジタル圧縮方式によるデジタル伝送によるものだった。これは当時世界初の試みだった。

離れた場所へライブ映像を提供する「クローズド・サーキット」は、特にスポーツ中継の分野で急速に浸透していく一方で、音楽の分野では配信会場と受信会場との音質のギャップ(会場の音響設備や回線品質によって、音質が大きく左右される)など、インフラ的な課題は残されたものの、ヒビノのAVCC路線は、新たな一歩を踏み出した。

第3節 株式会社コシノエンジニアリングとの連携

北海道札幌市に本社を置く株式会社コシノエンジニアリングは、北海道全域でトップシェアを持つ音響・映像分野のシステム施工会社として、ヒビノと20年ほど取引関係を続けていた。コシノエンジニアリング社は優秀な技術者を擁し、特にホール音響分野に強みを持っていた。北海道エリアのホール案件において、ヒビノの取扱い輸入商品を仕様作成時に積極的に提案するなど、販促面で良好な協力関係を築いていた。また、1991(平成3)年に開所したヒビノの札幌営業所との連携による取り引きも多かったが、93年に経営状態が悪化し、存続が危ぶまれる事態となった。

社長の日比野は、北海道エリアの大切な取引先を守るべきと判断し、1994年1月に再建支援を決定した。債権者会議を実質取り仕切る形で再建へのめどを立てるとともに、ヒビノによる購買代行をはじめ営業、技術、管理の各面において協力体制をとることとなった。2001年8月には同社株式4万8,000株を取得して子会社化した(2003年2月に全株式を売却)。

第4節 クロマテック株式会社に資本参加

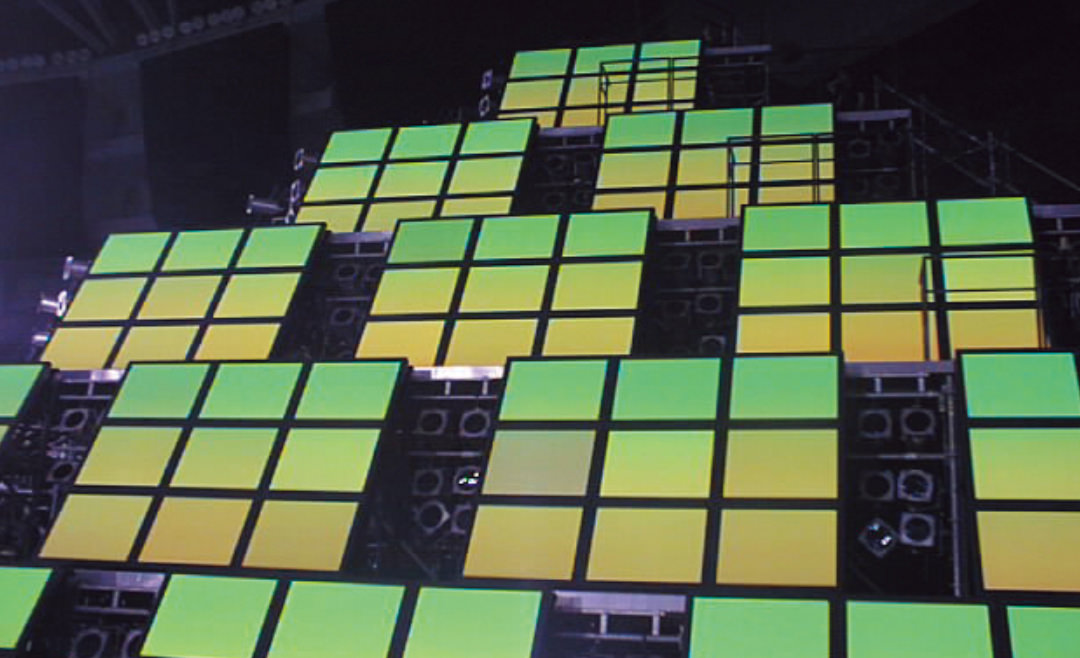

1993(平成5)年11月に日亜化学工業株式会社が「青色LED」の開発に成功したことで、RGBによる鮮明なフルカラーLED(発光ダイオード)ディスプレイの時代がスタートした。自発光式で高輝度、省電力、そして軽量設計と三拍子そろったLEDディスプレイは、これまでの大型映像表示装置の弱点をほぼすべてカバーできる画期的なものとして、特にコンサート・イベント映像のマーケットを一変させる可能性を秘めており、いくつかのメーカーがディスプレイ・システムの製品化に動き出した。

クロマテック株式会社もその一つだった。同社は1977年4月、元NHK技術研究所の映像技術者3名によって設立された。放送分野で培った高度な映像制御技術を生かして、1987年6月にユニバーサル・スキャンコンバーター「9110」を発売、そして92年1月に発売した高性能ダウンコンバーター「9120」は、世界中で高い評価を得て、NASAや防衛局をはじめ、放送局、大学、研究所、医療機関などに納入し、爆発的なヒット商品となった。ヒビノにおいては、映像事業部が同社のコンバーターを導入・活用して、その性能の高さを認識していた。

クロマテック社は青色LEDの登場をきっかけとして、次世代LEDディスプレイ・システムの開発に着手した。同社の持つ技術は、さまざまなフォーマットの映像信号を変換・制御してディスプレイに再現する技術で、放送用のフォーマットだけでなく、パソコンの映像信号などあらゆるものに対応していた。LEDディスプレイの画質を左右するのは、ディスプレイに入力する映像信号を制御する「プロセッサー」の性能といわれた。つまり、自社製造のコンバーターで蓄積した制御技術を応用すれば、高性能のLED用プロセッサーを開発できる十分な下地があった。

ヒビノもまた、LEDディスプレイ時代の到来を見越して、自社開発の可能性を検討するとともに、他社との連携を模索していた。社長の日比野は、クロマテック社の高い技術力に注目して、同社とタッグを組むことを決めた。

1995年2月、両社は業務提携による共同開発体制を敷くことを決定。ヒビノはクロマテック社に対する開発資金の援助と販売支援を行うことになった。

クロマテック社は、翌1996年11月、初のフルカラーLEDディスプレイ・システムを国際放送機器展(Inter BEE)に出展すると、来日していたカナダの映像システム会社であるSACO社の社長から高い評価を受けた。SACO社は日亜化学工業からLEDパネルを、クロマテック社からLEDプロセッサーを調達してシステムとして世界中に販売するビジネスを進めた。クロマテック社はSACO社の注文に応じて、初号モデル「DLC-2218」を累計181台生産した。その代表的な納入先としては、ニューヨーク・タイムズスクエアにある「ナスダックマーケットサイト」が挙げられる。7階建てビルの壁一面に配された円筒形の巨大LEDディスプレイには、「DLC-2218」が8台使用された。

同時期に、クロマテック社と日亜化学工業とのパートナーシップも築かれていき、毎月1回の定例会によって情報を共有するようになった。1997年6月には8ビットLEDプロセッサーと可搬型250インチLEDディスプレイによるシステムをアメリカ・ラスベガスの展示会NABショーに出展し、クロマテック社はハイクオリティなLEDディスプレイ・システムを提供する企業として世界の注目を集めた。

第5節 名古屋営業所の開設

1995(平成7)年4月、大阪、福岡、札幌に続く新たな拠点として、愛知県名古屋市名東区に名古屋営業所を開設した。当初は、2005年に開催される日本国際博覧会(略称:愛知万博、愛・地球博)における大型映像サービスの需要にいち早く対応するため、映像事業部の拠点として位置づけられた。また、トヨタグループのお膝元である東海エリアの営業開拓という側面もあった。

東海旅客鉄道株式会社(JR東海)株主総会、トヨタ自動車株式会社の「全国トヨタ販売店代表者会議」など地場企業のイベントや地元テレビ局案件をコンスタントに受注する一方で、近年はコンサート案件も数多く担い、ヒビノの要所としての役割をいかんなく発揮し続けている。

第6節 独自の発展を遂げた大阪営業所

ヒビノの大阪営業所は、地域に根ざした営業活動を続け、開所以来売上を伸ばした。PA事業部の出張所からスタートし、1987(昭和62)年の営業所昇格時にAVC販売事業部、映像部が新設されて、3事業部体制によって独自の顧客を開拓し、発展を遂げてきた。

大阪営業所が推進したのは、いわば「音と映像の一体化」だった。当時から事業部ごとに損益管理、業績測定を行っていたこともあり、各事業部の独立性が高く、ともすると組織の壁が連携を生み出しにくいという側面があった。大阪では人員規模の小ささを逆手にとる形で「音と映像は常に同時受注」という方針を基本とした。

3事業部は日頃から横の情報共有を密にし、業務上も互助の関係を持つことによって「音と映像の一体化」という風土が自然発生的に育まれたともいえる。

ヒビノのPA事業部はロックやポップスのコンサート音響に特化してきたが、コンサートの絶対数が東京より少ない大阪では「イベント音響」という独自のマーケットを開拓する。1994年9月の関西国際空港の開港式典を皮切りに、2002年の第57回国民体育大会(よさこい高知国体)の受注を一つの転機として、国体や全国植樹祭・育樹祭など、数多くの公共(皇室関連)行事を定期受注するようになった。

大阪の映像事業部にとってエポックメイキングとなったのは、2001年5月の「第3回東アジア競技大会」の開会式である。会場は大阪ドーム(現 京セラドーム大阪)。40インチのプラズマディスプレイ(PDP)を270台使用して、9面マルチ×30セットをピラミッド状の聖火台に仕立て上げるという、スケールの大きい案件だった。

自発光式で大画面、高輝度・高画質、省スペースのプラズマディスプレイは、その薄型・軽量構造により、壁掛け、天吊りなど多彩な設置が可能で、空間演出の自由度を高める最先端の映像デバイスとして脚光を浴びていた。特に、この開会式で使用されたパイオニア株式会社製「PDP-V7」は、1998年の発売以来、当時1台140万円という高価格にもかかわらず、展示会をはじめ多方面で利用され、レンタル業界に広く浸透した。

このとき、全国で出回っているレンタル品は約400台。そのうち300台を全国の業者から約1週間でかき集めて、クレーンでピラミッドのように積み上げていく作業を、ほぼ2日間の徹夜で成し遂げたという。国際的なスポーツイベント案件を手掛けたことで、ヒビノの信用とブランドはより高まることとなった。

AVC販売事業部大阪営業所の開設当初は、日本通信小野特機株式会社(現 ジャトー株式会社)をはじめとした設備会社経由の仕事が多く、エンドユーザーとの直取引きはなかなか広がらなかったが、在阪放送局の開拓に注力することで、NHK大阪放送局、民放テレビ局・ラジオ局、さらに番組制作会社など、顧客基盤を拡充していった。

第7節 国内アーティストの大規模コンサートを次々にサポート

PA事業部が1994〜2003(平成6〜15)年にかけて新たにサポートを手掛けた代表的なアーティストに、藤井フミヤ、L’Arc-en-Ciel、TOKIO、GLAY、DREAMS COME TRUE、ウルフルズ、福山雅治、郷ひろみ、浜崎あゆみ、SMAP、葉加瀬太郎などが挙げられる。順調にサポートアーティスト数を伸ばし、1995年10月、PA事業部は手狭になった本社から江東区新木場の新規事業所に移転した。

1995年7月から9月にかけて5都市で開催され、延べ50万人を動員したDREAMS COME TRUE初の野外ライブツアー「史上最強の移動遊園地 ドリカムワンダーランド ’95」の音響を担当。また映像事業部が、車載型アストロビジョンなどを提供して、大掛かりなステージングを盛り上げた。

1997年8月の大黒摩季の初のライブとなったレインボースクエア有明公演「大黒摩季 LIVE NATURE #0 〜Nice to meet you〜」もPA事業部が音響を担当。それまで表舞台に登場しなかった大黒摩季が満を持して行った本コンサートは、野外会場に4万7,000人の観客を動員し、大きな話題となった。

この時期はコンサートの大規模化が進み、大観衆を楽しませるエンターテインメント性を重視した演出や、映像演出のニーズも高まりをみせていた。そして東京ドーム、福岡ドームに続く大型ドームのオープンによって、コンサートサポートの領域は、さらに広がっていくこととなる。

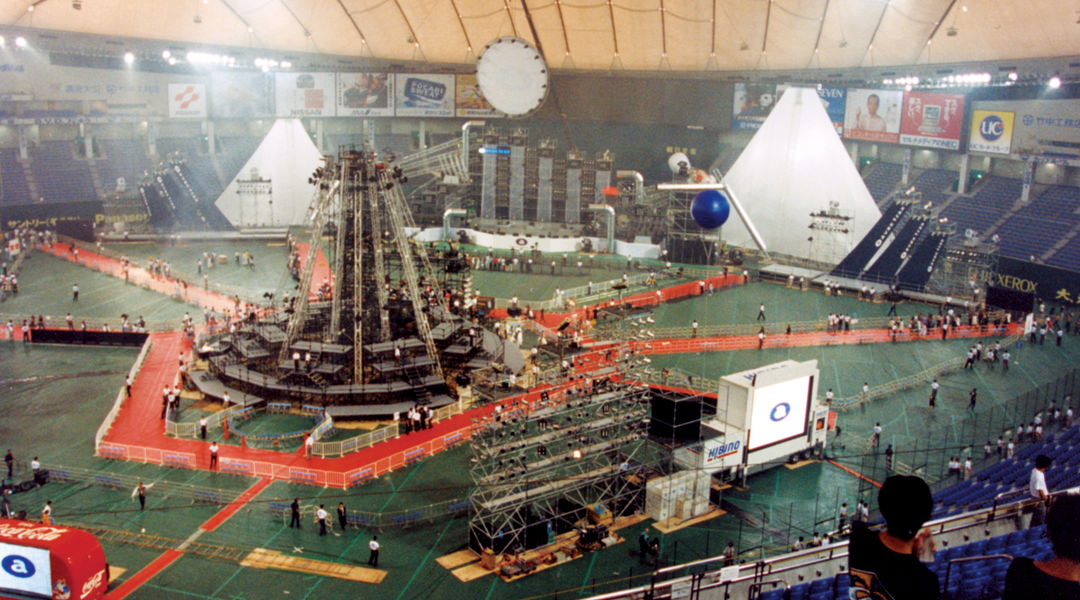

第8節 4大ドーム完成──コンサート映像サービスの転機

1997(平成9)年3月に大阪ドーム(現 京セラドーム大阪)、ナゴヤドームが相次いでオープン。同月にB’zが開催した4大ドームツアー(ナゴヤドームはこけら落し公演、東京・福岡・大阪)では、PA事業部が音響オペレートを、映像事業部が映像オペレートを担当した。

ヒビノの大型映像サービスは、時代の波に乗って企業イベントや展示会などの分野で成長を遂げてきたが、コンサートに関しては本格的に参入できずにいた。企業イベントでは高いスキルとキャリアを積んだ映像スタッフも、音響、照明、舞台装置などさまざまなスタッフがしのぎを削るコンサートの現場には、なかなか入り込む余地がなかった。

さらに技術的な側面として、コンサート映像にふさわしい機材がそろわなかったという事情もあった。車載型アストロビジョンは搬入と重量の条件をクリアせねばならず、画面を見やすい高さに持ち上げる難しさもあった。また、搬入や設置面では利点の多いプロジェクションキューブも、強い照明が当たるステージでは画面の暗さの問題があった。

しかし、4大ドームのオープンによって、数万人が一堂に集まるコンサートの件数が増えるにつけ、ステージと客席との距離を埋めるサービスモニターの需要は高まりをみせていった。前述のB’zドームツアーでは、ステージの両サイドに据えた車載型アストロビジョンを「台」に載せ、画面を限界まで観客の目線に合わせるようにして高さの問題をクリアし、またステージセンターにもアストロビジョンを置いて、計3面の大型映像を運用することに成功した。

このB’zドームツアーをきっかけとして、コンサート映像に対する風向きが大きく変わっていった。

その後、大型映像表示装置が、車載型アストロビジョンから放電管方式ディスプレイ、さらにLEDディスプレイへと移行すると、軽量化と可搬性の向上によって、設置の自由度は格段に上がった。さらにセッティング時間の短縮や運用技術の向上なども相まって、コンサート映像における諸問題はクリアされていった。そして、映像そのものがコンサートを盛り上げる演出の必須ツールとして認知されていくことで、コンサート映像の需要は一気に増していくことになる。

第9節 映像制作業務からの撤退

バブル崩壊後、日本経済の低迷が長引く中、多くの企業は経費の節減を推し進めるようになっていた。真っ先に削減の対象となったのが、広告宣伝費である。不況のあおりを受けて、映像制作部門ではCM、テレビ番組、プロモーション映像制作といったパッケージビデオの3分野において受注が落ち込み、中でもテレビ番組制作が受けた影響は甚大だった。また、放送局も番組制作を委託する外部制作会社を絞り込む傾向がみられ、営業面でも難しい状況が続いていた。ヒビノが映像分野へ参入する端緒ともなった映像制作だったが、将来にわたっての収益が期待できないとの決断に至り、1996(平成8)年9月をもって撤退が決まった。

なお同年8月、ヒビノは映像と音響の総合雑誌、月刊『Digital Chroma(デジタルクロマ)』を制作、発行した。これは、株式会社誠文堂新光社の『Chroma』が同4月に休刊することになり、業務を引き継ぎ再刊したものである。映像分野の最先端情報を紹介するプロ向けの技術情報誌として貴重な存在だったが、残念ながら採算がとれず1年ほどで廃刊のやむなきに至っている。

第10節 メディアランナーネットワークの試み

1997(平成9)年、松下通信工業株式会社(現 パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社)は、170インチのフルカラーLEDディスプレイを製品化し、同ユニットを4t車両に搭載した「メディアランナー」が登場した。

ヒビノは、メディアランナーを利用した新たなビジネスを計画した。「ヒビノネット」で構築したネットワークを活用して、広告代理業を展開することにしたのだ。全国の同業他社にメディアランナーを所有してもらい、全国各地の「祭り」「地域イベント」の主催者にメディアランナーを無償提供することで、ヒビノはナショナルスポンサーを獲得し、そのCM放送料をネットワーク各社に配分する。またネットワーク各社はローカルスポンサーを獲得し、CM放送料でメディアランナーの固定費をまかなうというビジネスモデルを企図した。

一方、災害時における支援活用も計画された。そのきっかけは1995年1月に発生した阪神・淡路大震災だった。震災発生時、ライフラインである情報通信ネットワークに大きな被害が出て、救援・復旧活動などに支障が生じるという事例が多くみられた。そのため、全国各地にメディアランナーを配備することで有事の際に役立てることができるのではないか、と発想したのである。

メディアランナーの車両設計については、ヒビノの意見が多く取り入れられた。有事における運用のしやすさを考慮して、普通免許で運転可能(当時)な4t車とし、機動力をさらにアップするため、アルミボディによる軽量化が図られている。また中継機能や電源、画面のリフトアップ機構も標準装備された。一方ディスプレイは用途を考慮して簡易型のLED画面となった。

1997年10月、映像事業部はメディアランナーを計10台導入し、全国9ヵ所に「メディアランナーネットワーク」を構築。その後、随時拡大して47都道府県に配備する計画だった。

1998年長野冬季オリンピックでの宣伝キャンペーンを皮切りに、各地のニーズを掘り起こしながら全国展開していったが、映像メディアを使った広告代理業という新しいビジネスモデルは軌道に乗ることなく、メディアランナーは「簡易型アストロビジョン」として転用されることになった。

その後、同車は2011年3月に発生した東日本大震災の被災地に投入され、情報提供や避難所へのライフラインのサポートを行うなど、支援活動に生かされている。

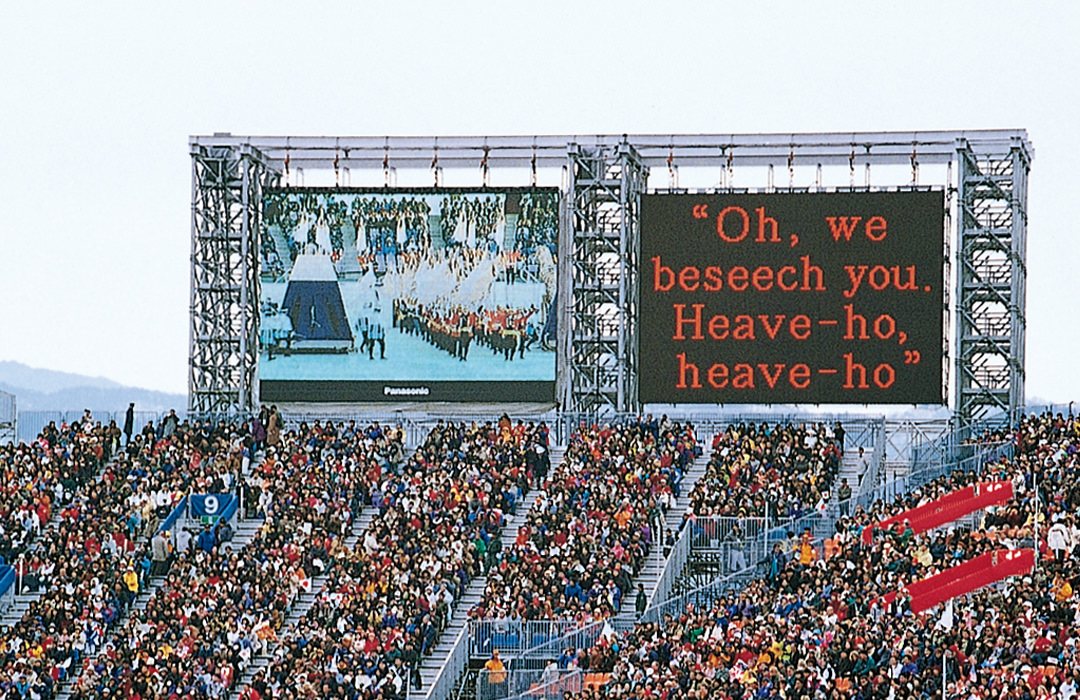

第11節 長野冬季オリンピックで、会場15ヵ所の大型映像機器の貸出・オペレートを担当

世界最大のスポーツイベントであり、通算3度目の日本開催となった1998(平成10)年の長野冬季オリンピックにおいて、ヒビノは15の会場で大型映像機器のレンタルと設置及びオペレートを行った。

長野市のメイン会場(開閉会式会場)では、松下通信工業製540インチ及び380インチの30mmピッチ放電管方式ディスプレイ「FT-30」を計3面運用。FT-30は、LEDディスプレイ登場までの過渡的な機材であったが、これまでの車載型アストロビジョンと違って、モジュールを縦・横に組み合わせることで画面サイズを変えられる構造になった点で大きな進化だった。可搬性が向上したことで、搬入やセットアップが効率的に行えるという大きなメリットがあり、長野オリンピックでは可搬性の良さを生かして開会式後も、他競技会場で随時運用した。冬季の屋外ということで、氷点下の環境で放電管が保つかという不安を抱えていたため、セッティング後は電源を一度も落とさなかったという。

また、スキー・ジャンプ、スキー・フリースタイル、ボブスレー・リュージュ各会場では車載型アストロビジョン、カーリング会場ではキューブの9面マルチを運用。その他、同業他社からも映像機材を調達して対応した。さらに、会場外の観衆に向けて競技や表彰式の模様をメディアランナーで放映するなど、バラエティに富んだヒビノの大型映像は、100名を超えるスタッフの活躍とともに、長野オリンピックというビッグイベントでいっそう注目を浴びることとなった。

FT-30は長野オリンピック終了後に買い取り、2000年のシドニー夏季オリンピックでも野球とレガッタの会場で使用した。一方、同年からメーカー各社がフルカラーLEDディスプレイの発売を本格的に開始し、最新のアストロビジョンも放電管方式からLEDに切り替わったため、ヒビノは20mmピッチのLEDディスプレイ「GS-200」を導入するなどして、計4ヵ所で大型映像機器のレンタルと設置及びオペレートを担当した。

続く2002年のソルトレイクシティ冬季オリンピックも担当することになり、世界最大のスポーツイベントを連続して手掛けるヒビノの信用は高まったが、一方で相次ぐ大型映像機器への投資は莫大で、今後どのように回収していくかという課題も残った。

第12節 NEXO、Soundcraft、JBL PROFESSIONALブランドの獲得

AVC販売事業部が1993(平成5)年に打ち出した輸入商品への特化方針は、既存のブランドの営業強化だけでなく、新たな輸入ブランドの獲得にも積極的に乗り出すことを意味した。

1994年4月には、スピーカーシステムのメーカーNEXO社(フランス)と輸入総代理店契約を結び、ポータブルスピーカー「PS15」の取扱いを開始した。当時国内では無名のメーカーだったが、1997年に発売した「Alphaシリーズ」は、取り回しの良いツアー用スピーカーで、コンパクトなうえに音質や出力音圧も優れているということから、市場での好反応を予測したAVC販売事業部は、大量のデモ機を導入し、全国の事業所でデモンストレーション活動を大々的に展開した。また、その性能の良さを見込んだPA事業部もAlphaシリーズを導入し、1999年7月の「B’z LIVE-GYM ’99 Brotherhood」東京ドーム公演から運用を開始した。そのパワフルなサウンドが好評を博し、NEXOブランドは急激に日本市場に浸透していった。さらに、これを契機に「PS15」にも火がついて、結果的に「PS15」はNEXOブランド中、最も販売数を伸ばしたスピーカーとなった。時間はかかったものの一大スピーカーブランドへと成長したNEXOは、ヒビノの積極的な営業と運用が育てたブランドといえるだろう。

AVC販売事業部は、海外メーカーとの交渉窓口やブランドマネジメントに対応する人員を配置するなど組織づくりを固め、1998年4月には、かつてヒビノの主要取扱いブランドだったSoundcraftの輸入総代理店契約を新たに結んだ。さらに同6月には、JBL PROFESSIONALの輸入総代理店契約を結んだ。SoundcraftとJBL PROFESSIONALは、ともにアメリカHarman International Industries, Incorporated傘下の世界的ブランドとして名を馳せていた。

当時、Soundcraftの国内代理店はスチューダー・ジャパン株式会社だったが、Harman社側からヒビノへの代理店変更の打診を受け、1983年以来再びミキシングコンソールのトップブランドを手掛けることになった。

一方、JBL PROFESSIONALとヒビノの関係は、1971年12月にディーラー契約を交わして以来、販売においても、またPA事業部での運用においても、ヒビノの主力ブランドとして長い歴史を刻んできた。

JBLは、コンシューマー向け製品とプロフェッショナル向け製品をラインアップしていたが、Harman社はヒビノに対し、プロ向け製品の輸入総代理権を譲渡する意向を示した。悲願だったJBL PROFESSIONALの国内ディストリビューターとなったAVC販売事業部は、これを機に人員を増強、江東区東陽に事業所を移転し、社内はこれまで以上に活気づいていった。

第13節 ヒビノの安全への取り組み

1999(平成11)年5月、東京ビッグサイト特設野外ステージにおける「LUNA SEA 10TH ANNIVERSARY GIG [NEVER SOLD OUT]CAPACITY ∞」の本番3日前、セッティング済みだったNBⅡスピーカーシステムを支える土台(タワー)が突風にあおられ、一部倒壊するという事故が起こった。幸いけが人は出ず、PA事業部は急遽代替機材を搬入して、10万人もの大観衆を集めたコンサートは無事決行された。

年々大型化する野外コンサートやイベントにおける「現場の安全」は、音響分野に限らず映像や照明、舞台装置も含めた共通の課題だった。特に照明分野では高所設置時の落下事故が深刻化しており、業界の垣根を越えた安全管理の徹底が急務だった。

この倒壊事故をきっかけに、ステージ関連会社の横断的組織の必要性が叫ばれるようになった。相互の協力関係を作るとともに、安全に対する意識の共有を図るために、株式会社共立、株式会社シミズオクト、ヒビノの3社が発起社となり、2000年4月に音響、照明、舞台の主要各社による「舞台安全協議会」設立準備委員会が発足。同年10月に「NPO法人日本舞台技術安全協会(JASST)」が正式発足した。PA事業部の宮本宰が初代副議長に就任し、翌2001年4月の第1回総会における安全シンポジウムには、社長の日比野がメインパネラーとして参加した。

JASSTでは、安全に関する調査研究、研修会やセミナーの開催、安全に関するガイドラインの作成や情報の発信などさまざまな活動を通して、業界の安全管理に大きな役割を果たし続けている。

そしてヒビノ内においても、現場での安全意識向上を目指して積極的な取り組みが始まった。その前提として強く認識したのは、機械は壊れるものだということ、自然にはあらがえない、人間は間違えるものである、ということだった。これらを踏まえ、考え得る限りの事故に対して、それぞれの現場における最良、最善の対策の構築が図られていった。

PA事業部では、一つ間違えば事故につながりかねなかった「ヒヤリハット」事例を事業部内のグループネットワーク上に集積し、データベース化している。機材を正常に作動させるのも「安全対策」と捉え、発生要因をヒューマンエラーと機材トラブルに分けて管理。原因の分析と事故回避の対策に役立てている。さらに、重大事故を回避する観点から音の質以上に安全を優先し、機材の改造を行うこともある。

映像事業部もヒヤリハット事例を集めるとともに、色分けによる器具備品の耐用年数管理など、安全の「見える化」を推進。また、映像機器は床置きが多いため、特に機材の倒壊事故への対策を強化している。

その他、両事業部では、JASSTが主催する安全衛生講習会などのセミナーへの参加や、低圧電気取扱いや玉掛け等の資格取得を積極的に支援・推奨。さらに全社的には、安全管理委員会や衛生委員会を定期開催し、現場の安全に加え、職場での病気やけがの事例報告といった衛生面における検討も行っている。

コンサート・イベントの現場の第一線に従事する業者として、安全確保に率先して取り組む責務は重い。「想定外」はない――この覚悟で今後も安全対策に取り組んでいく。

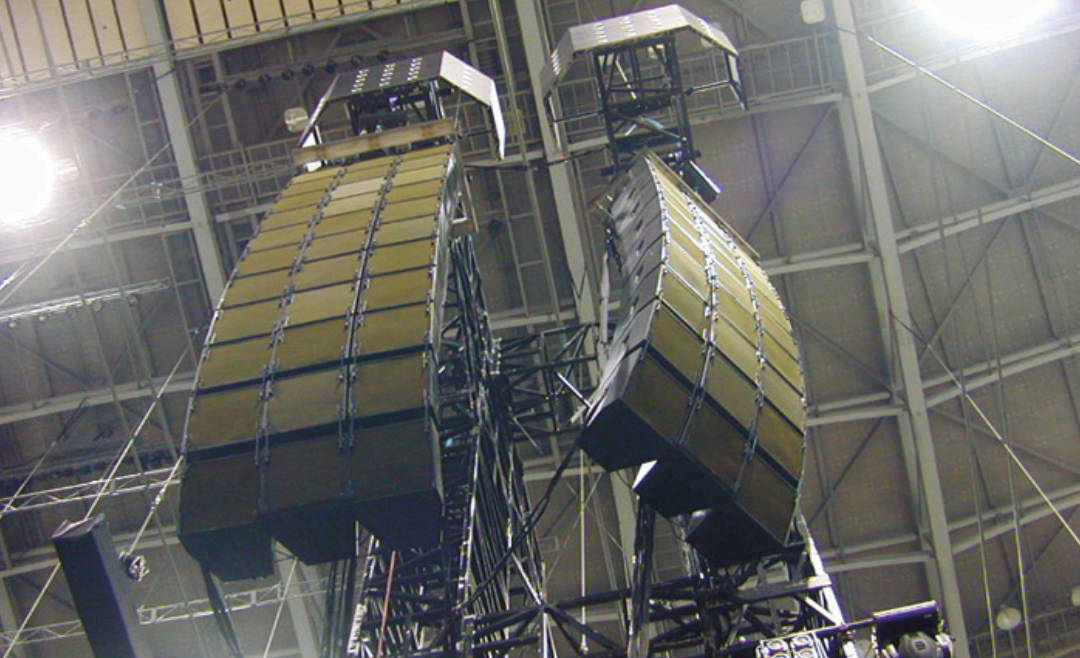

第14節 スピーカーシステム「NBⅢ」を運用開始

1990年代後半から注目されていた「ラインアレイ(線状音源)理論」によるスピーカーシステムは、複数のフルレンジスピーカーを同理論に基づいた配置にすることで、指向特性が安定し、低音から高音まで距離による音圧減衰も少なくできるというものだった。概してPAエンジニアの経験則に頼る面が多かったスピーカーの組み合わせやセッティングに、一定の理論づけを提示したことの意味は大きかった。

フランスのL-ACOUSTICS社が製品化した初のラインアレイスピーカーシステム「V-DOSC」は、国内外の一流アーティストやコンサート制作スタッフに強いインパクトを与えた。

PA事業部は、V-DOSCに匹敵する性能を持つオリジナルのスピーカーシステムを目指して開発に着手し、約半年の試行錯誤の結果、ヒビノオリジナルとして4代目となる新世代のBINCO、名づけて「NBⅢ」スピーカーシステムが誕生した。

NBⅢのデビューは1999年7月、千葉県・幕張メッセの野外特設会場に20万人もの大観衆を集めた「GLAY EXPO ’99 SURVIVAL」だった。ヒビノの自社開発スピリットが生み出したNBⅢは、申し分のない大舞台でデビューを果たした。同コンサートでは、映像事業部も映像表示を担当し、放電管方式ディスプレイ「FT-30」やメディアランナーを展開。ヒビノの「音と映像」が日本音楽史上に残る超ビッグイベントを力強くサポートした。

第15節 第33回東京モーターショー1999 トヨタブースで高い評価を得る

第33回東京モーターショー1999は、LEDディスプレイ元年ともいうべき年となった。映像事業部初のLEDディスプレイ案件は、スタートから難易度の高いものとなった。トヨタブース中央の円形状サロンの壁一面を、LEDディスプレイで覆い尽くすというものだった。映像事業部は、筐体(フレーム)をベルギーのシステムテクノロジー社に、10mmのLEDパネルを日亜化学工業に依頼したが、LEDの生産がスケジュール上追いつかないということになり、千葉県市川市の倉庫を借りて即席の組み立てラインを作り、日亜化学工業から随時届くLEDパネルをスタッフ総出でフレームに組んでいくという作業を24時間体制で行った。

完成した壁一面の曲面ディスプレイには、8ビットながらフレーム変調機能により10ビット相当の映像表示を可能とするクロマテック社の最新プロセッサー「DLC-302」を計8台使用し、色鮮やかな映像が再現された。さらに、同ブースの音響設計・施工・運用はPA事業部が受注し、中央床部には「フロアシェーカー」(音の振動を足もとから直接体に伝えるシステム)を設置するなど、「音と映像のプレゼンテーター」にふさわしい先進的かつ挑戦的なブースを構成した。

LEDディスプレイによる360度映像と、フロアから伝わるサブハーモニックサウンドは、来場者を大いに楽しませた。1999(平成11)年のトヨタブースは、ヒビノの総合力が最大限に発揮されたものとなった。クロマテック社は、これを機に、LEDパネルを含む本格的なLEDディスプレイ・システム製品化への足掛かりをつかんだ。

第16節 ヒビノドットコム設立──音と映像のIT化

社長の日比野が打ち出した「AVCC」路線における二つの「C」、ComputerとCommunicationの分野は、Windows 95の登場とインターネットの普及によって加速した。

社内のIT化については、1990年代前半から書類の電子化や社内LANの構築が始まっており、1996(平成8)年にはヒビノの公式ホームページも開設した。当時、一般企業やITベンチャーは、インターネットを新たなビジネスツールとして最大限活用する方法を模索していた。特に目立ったのは、ネットをボーダーレスな流通経路として活用する「eコマース」で、さまざまな形でトライアルが行われた。

ヒビノもまた、ホームページ開設を機に、「CC」路線へのトライアルとして、ネット活用の方法を模索した。そして2000年1月、書籍販売をポータルとしたeコマース事業とライブストリーミング事業を行う新会社「ヒビノドットコム株式会社」を設立。社長には日比野晃久が就任した。晃久にとっては、映像サービス事業に続く新たな社内ベンチャーの舵取りを託された形となった。同年6月には、eコマース事業に特化する会社として、社名を「デジタリウム株式会社」と改称、ライブストリーミング事業は新たに「ヒビノドットコム株式会社」を設立して、それぞれの事業の強化を図った。

デジタリウムの書籍eコマースは、独自の検索エンジンを開発するなどの工夫を行ったが、商材一つとっても、ヒビノとしては、あまりにも未知の分野であった。子会社設立という形で始まったITベンチャーに対して、外部のスポンサーは集まったものの、方向性についての試行錯誤は続いた。

ヒビノが取り組むべきITとは──このテーマをあらためて検討した結論は、「音と映像のIT化」であった。ヒビノというブランドを最大限生かせるのは、やはりライブストリーミングであった。とはいえ、当時はまだナローバンドの時代で、PCで使えるストリーミングソフトはWMPとRealPlayerくらいしかなく、動画をPCベースで見るというのは一般的ではなかった。

そんな中で、ヒビノドットコムは大きな勝負に出た。エイベックス・グループのIT関連会社であるエイベックス ネットワーク株式会社、そしてITプランニング会社の株式会社ビーバットと共同で、国内最大規模の有料ライブストリーミングを実施するというプロジェクトを立ち上げた。

2001年7月7日、浜崎あゆみの全国ドームツアーの東京ドーム最終公演を「ayumi hamasaki DOME TOUR 2001 Super Stream Live」と題して、当日の模様をインターネットでライブ中継するというビッグイベントが実現した。視聴料金はブロードバンドユーザー向け(384Kbps)のS席(9,000席・税別1,600円)とナローバンドユーザー向け(56Kbps)のA席(1万5,000席・税別800円)と、2種類の「座席」を限定販売した。

コンテンツは、ライブスタート前に観客が続々と詰めかける会場の模様を映し出したり、ストリーミング専用のカメラを多用してアップの画像をちりばめるなど、テレビ中継では味わえないライブの臨場感や一体感をインターネット上で実現した。

あえて有料にしたことで、プロジェクトのメンバーにかかるプレッシャーは大きかったという。もともと画質の面では(当時のネット環境では)テレビよりも劣り、もし技術的なトラブルによって配信不能となれば、ビデオストリーミングの可能性そのものを疑われかねなかったからだ。

配信は無事成功し、その後のアンケートで視聴者の96%が「中継に満足」と回答、92%が2時間以上にわたる中継を最後まで観たと回答した。

この取り組みは、社団法人デジタルメディア協会(AMD、現 一般社団法人デジタルメディア協会)主催・総務省後援の「第7回 AMD Award/Digital Contents of the Year ’01」において大賞(総務大臣賞)を受賞。本格的ブロードバンド時代を前にして、ヒビノドットコムの「音と映像のIT化」への取り組みは、大きな成果を残した。

その後、ヒビノドットコムは収益多様化の一環として、2002年4月からイベントプロデュース事業を立ち上げた。同事業は、ヒビノの保有機材と音響・映像技術を効果的に活用して、各種イベントの企画立案から制作、演出、進行までをトータルでプロデュースするというもので、下請けから元請けへと受注構造の転換を企図した新規事業だった。

第17節 Shureブランドの獲得

ヒビノ創業以来、主力音響商品として販売事業を支えてきたShureの国内輸入総代理店は、バルコム株式会社が長年担当しており、ヒビノは有力ディーラーの一社だった。1993(平成5)年以降の輸入商品販売への特化方針以降、有力ブランドの獲得を目指していたAVC販売事業部は、Shure本社がバルコム社から他社に国内ディストリビューターを変更する意向があることをつかんだ。そして2000年6月、Shure本社は国内数社による競合コンペという形をとり、結果として国内最大手のヒビノを新しい輸入総代理店として選んだ。

当時を知る社員によれば、同事業部としては最優先に獲得したいブランドであったため、初動の早さと適切なプレゼンテーションによって勝ち取ったという実感が強かったという。

なお、2002年4月に行った組織改正で、AVC販売事業部、PA事業部、映像事業部をそれぞれヒビノAVCセールス Div.、ヒビノサウンド Div.、ヒビノビジュアル Div.に改組・改称し、また従来の管理セクションも改組・改称してヒビノGMC(管理本部)とした。

第18節 日本科学未来館にて世界初の球体LEDディスプレイを実現

2000(平成12)年の冬、クロマテック社とヒビノのもとに、ある依頼が舞い込んだ。

「球体のLEDディスプレイを作ってほしい」

テクニカルプロデューサーを務めていた堀田豪氏(現 株式会社ゴーズ代表取締役)は、自ら描いたスケッチを見せて「どうしても実現したいので、一緒にやらないか」と持ち掛けた。

そのアイデアとは、東京・お台場にオープンする日本科学未来館のシンボル展示として、吹き抜けの天井から地球をかたどった球体のオブジェを吊るし、しかもその球体を全面LEDパネルで覆って、宇宙から見た地球の姿をリアルタイムに映し出す、というものだった。

堀田氏は、東京モーターショーをはじめ、映像サービス事業の立ち上げ時から数多くの案件をヒビノに発注、常に高いレベルの要求を課して、若い映像エンジニアのスキル向上に寄与した“恩人”ともいえる人物であった。

四角いLEDパネルを何枚も並べてディスプレイに仕立てていく。しかしLEDユニットはあくまで「平面」を前提としており、「球体」となれば世界初であり、技術的に非常に難しいことは明らかだった。

クロマテック社とヒビノは球体ディスプレイプロジェクトに参画することとなり、2001年7月のオープンに向けて開発が始まった。クロマテック社がLEDディスプレイ・システムを、ヒビノの映像事業部がシステム工事を担当。さらにPA事業部が音響の一部を担当することとなった。

球体の大きさは直径約6m、重量は約15t。球体表面を構成するLEDの基本ユニットは、10mmピッチ、縦横16個のLEDを埋め込んだ160mm角のSMDタイプのLEDパネルとし、合計3,715枚(=951,040ドット)のパネルが用意された。

クロマテック社の責任者であり、のちのヒビノクロマテック Div.技術部長の吉川新作(現 ピィ・ティ・アイ株式会社代表取締役)をはじめとするスタッフは、LEDの品質にばらつきが出ないよう、メーカーの日亜化学工業に再三リクエストをしながら、球体を構成していった。一方で、専用のプロセッサーの開発も進めた。10ビット、1,920×1,080ドットのフルハイビジョンサイズ(球体の「赤道」に当たるところがちょうど1,920ドットとなる)の制御が可能なカスタムメイドのモデルを2台製作した。なお同プロセッサーは、のちに「DLC-118HD」として製品化された。

球体ディスプレイに表示される映像は、雲や一酸化炭素濃度など、研究機関から提供される衛星観測データ等を画像処理して使用することになっていた。映像を「地球」の表面にどうマッピングさせていくかというプログラムも一から構築しなければならず、システム構築の作業は困難を極めたという。

堀田氏をリーダーとする球体プロジェクトチームは、完成イメージをめぐって時に激論を交わしながら、何度もシミュレーションを重ねた。次々と湧き上がる難問に立ち向かったこのときのことを、吉川は「プレスデーが早い段階で決まり、納期達成に向けて幾度となく罵声が飛び交う会議をこなした。主要部品メーカーにも、無理な納期のお願いに快く協力をいただいた結果。球体LEDディスプレイ点灯の瞬間は、感無量だった」と振り返る。

2001年7月9日にオープンした日本科学未来館の吹き抜け天井には、刻々と姿を変える「地球」のオブジェがあった。名称は「Geo-Cosmos(ジオ・コスモス)」。

3階と5階を結ぶ空中回廊(オーバルブリッジ)からも、ジオ・コスモスの映像を見ることができた。上から下から、左から右から、そして自由に動きながらと、あらゆる視点からの観賞に対応した球体ディスプレイは、まさにLEDが切り拓く映像新時代のシンボルだった。また、オーバルブリッジには16ch・32本のスピーカーが埋め込まれており、気温や湿度、風向きなど、屋上に設置されたセンサーが察知したその日の天候に連動して音楽の内容や音の流れる向きが変わるといった仕掛けが設けられた。このユニークな音響空間は坂本龍一氏が手掛け、システム構築にはPA事業部の宮本宰も関わった。

第19節 クロマテック社を吸収合併──映像製品の開発・製造・販売事業に本格参入

クロマテック社は、プロセッサー開発技術の高さを生かして、初代「DLC-2218」から「DLC-302」「DLC-3102」と改良を加えたモデルを発表していったが、販売体制の脆弱さなどが災いし、1999(平成11)年度以降は業績が悪化していった。

2000年度は当期損失3億円を計上し、代表者が変わったのち、前社長の持株のすべてはヒビノ関係者へ譲渡となり、2001年3月時点でヒビノ役員等の持株を含めると同社に対する持株比率は81.5%となった。

同年8月、クロマテック社は「ヒビノクロマテック株式会社」と商号を変更。そして翌2002年3月には、第三者割当増資20万株のすべてを引き受ける形で、ヒビノの子会社となった(持株比率62.5%)。同10月には営業譲渡契約を締結して同社の解散が決まり、同11月にはヒビノの新しい事業部「ヒビノクロマテック Div.」として再スタートとなった。

フルカラーLEDディスプレイが拓いた大型映像の潮流は、ヒビノに新しい事業領域への挑戦を促した。ヒビノクロマテック Div.のプロセッサー技術を背景に、自ら大型LEDディスプレイ・システムの開発・製造に乗り出すこととなった。

第20節 JBL PROFESSIONAL「VerTecシリーズ」/NEXO「GEO T」スピーカーシステム運用開始

1998(平成10)年のV-DOSCの国内運用開始、1999年のNBⅢデビューののち、音響機器メーカー各社は続々とラインアレイスピーカーシステムを発表し、ラインアレイは大規模会場向けPAスピーカーの主流となっていった。

ヒビノは顧客のニーズに積極的に対応するため、PA事業部はJBL PROFESSIONALの「VerTec」ラインアレイスピーカーシステムを、2000年11月の「GLAY ARENA TOUR 2000 "HEAVY GAUGE"」さいたまスーパーアリーナ公演から運用開始し、翌12月からはAVC販売事業部でも販売を開始した。

2002年5月には、ヒビノサウンド Div.(旧 PA事業部)がNEXOのラインアレイスピーカーシステム「GEO S」を導入、固定設備用に設計されたスピーカーをツアー仕様に改造して運用した。そして2003年4月には同社の大規模会場向けシステム「GEO T」を、wyseのコンサートツアー「Dauntless Rider」大阪厚生年金会館公演で初めて導入し、ヒビノAVCセールス Div.(旧 AVC販売事業部)は、04年6月にGEO Tの販売を開始している。

販売部門が輸入総代理権を持つ海外ブランドについては、市場投入前にPAの現場で先行導入することで、製品の運用に関するフィードバック情報を営業に活用するという、ヒビノならではの利点があり、各社のラインアレイスピーカーシステムの扱いの際にも、その優位性が生かされた。

ヒビノサウンド Div.は、最新のスピーカーシステムのラインアップを充実させていく一方で、メーカー間の技術競争によるシステムの完成度が高くなったことを一つの理由として、BINCOからNBⅢと続いた自作路線に一旦終止符を打った。そして、その後のデジタル対応やシステムエンジニアリングの充実に注力することで、より競争力の高い体制づくりを目指すことにした。

第21節 アナログからデジタルへ

2000年代に入り、音響関連機材は従来のアナログ処理からデジタル技術の導入が一気に加速した。

アナログ・ミキシングコンソールは、イコライザーやディレイなどの周辺機器をケーブルでつないでいくことから、音質の劣化や電気的なトラブルのリスクが高くなるというデメリットがあった。一方、デジタル・ミキシングコンソールは、何種類もの周辺機器の機能を本体内に組み込むことができ、コンパクトかつ高音質でトラブルの少ない運用が可能になった。また、機器の設定値をデータとして記録し、ワンタッチで瞬時に再現できることは、オペレーション上画期的なことだった。さらにデジタル伝送が可能になると、現場での作業効率が格段に上がり、同時にケーブルの引き回し距離が長くなってもノイズの影響を受けにくく、音質を劣化させずに伝送できるようになった。

成熟した機材の持つ「地音」の良さや、慣れ親しんだアナログ機材を愛するエンジニアも少なくなかったが、やはり安定した現場運用が可能となり、コンパクトかつ高音質なデジタル機材のメリットは大きかった。PA事業部は、業界に先駆けてデジタル化を強力に推進していくこととなった。

2001(平成13)年5月に初めてデジタル伝送を含めたフルデジタルのミキシングコンソール、ヤマハ「PM1D」を現場運用すると、その後もヤマハ「DM2000」「PM5D」、Soundcraft「Vi6」などのデジタル・ミキシングコンソールを次々と導入していった。また、DiGiCoのデジタル・ミキシングコンソールはヒビノサウンド Div.(旧 PA事業部)からのリクエストがきっかけとなって、2004年にヒビノAVCセールス Div.(旧 AVC販売事業部)での扱いが開始された。

ヒビノAVCセールス Div.もまた、デジタル機材の有力ブランドの獲得に動いた。特に地上デジタル放送開始に伴う機材の入れ替え需要に対応するものとして、イギリスBBC等で採用実績を持つ放送用ミキシングコンソールの専門メーカー、CALRECと2003年6月に輸入総代理店契約を結んだ。当時国内では知名度の低いメーカーだったが、業界最高水準の自動リタンダントシステム(ユニットを二重化することで、もし異常が発生しても、もう一つのユニットによりシームレスな制御が継続できるバックアップシステム)を搭載するCALRECのデジタル・ミキシングコンソールは、その信頼性の高さと堅牢な作りが日本の主要放送局にも認められ、導入実績を積み上げていった。

一方、映像機材も、SDI(シリアルデジタルインターフェース)、特にハイビジョン信号のデジタル伝送を行うHD-SDI規格(1995年に国内で規格化)を採用する機材が、2003年の地上デジタル放送開始前後から普及し始め、デジタル機材への移行を加速させていくことになった。

第22節 レコーディングエンジニア熊田好容が第44回グラミー賞受賞

世界の音楽関連業界における最高の栄誉、「グラミー賞」。コンサート音響の世界で発展してきたヒビノから、ついにグラミーウィナーが誕生した。

ヒビノのレコーディングエンジニア、熊田好容が録音を担当したラリー・カールトン&スティーヴ・ルカサーのライブアルバム『No Substitutions 〜 Live in Osaka』が、2002(平成14)年2月に開催された、第44回グラミー賞の最優秀ポップ・インストゥルメンタル・アルバム賞を受賞したのだ。

グラミー賞の受賞対象者は、アーティストやアルバムプロデューサーだけでなく、レコーディング、ミキシング、マスタリングの各エンジニアにも及ぶ。熊田のもとには、グラミー賞を主催する全米レコーディング芸術科学アカデミー(NARAS)より、蓄音機(グラモフォン)をかたどったトロフィーが届けられた。

同アルバムは、ジャズ・フュージョン界のスーパーギタリスト、ラリー・カールトンと、TOTOのメンバーとしても知られるロック界のスーパーギタリスト、スティーヴ・ルカサーによるライブセッションを収録したものである。師弟関係にある二人のツインギターによるテクニカルかつパワフルな演奏が、日本で実現したということで、世界のギターフリークの間でも大きな話題になった。

熊田は過去に何度かカールトンと仕事をした経験があり、カールトンとルカサーを担当しているマネージャーとも親しかった。そのマネージャーから「大阪でのライブを収録したいので来てほしい」と直接指名を受けたのである。熊田は勇躍、録音中継車ODYSSEY(オデッセイ)とともに大阪に向かった。

1998年11月、場所はブルーノート大阪(当時)。会場前の道路に駐車許可をとっていたものの、念のため前日入りしてみると、なんとそこには付近の道路工事用と思われる砂利が山積みになっていた。親切な店のマネージャーがスコップを調達してくれ、二人で汗だくになりながら砂利を移動したという。歴史的な録音が実現した陰にはこうしたハプニングもあった。

熊田は、二人の超一流アーティストがお互いにリスペクトし合い、またサポートクルーとも深い信頼関係が結ばれている様子に、心を打たれたという。そして二人の火の出るようなギターバトルは、臨場感あふれるクリアな音質で録音され、2001年にライブアルバム化された。

本格的なライブレコーディングに対応するODYSSEYを導入してから約10年。グラミー賞受賞は、ヒビノ全社員にとって誇らしいニュースであった。

第23節 人材派遣事業開始

2002(平成14)年10月、多角化の一環として、オペレーター及びエンジニアを派遣する、ヒビノテクノスタッフ Div.を設置。一般労働者派遣事業許可(般13-040675)を取得し、翌2003年2月より営業を開始した。

なお、同タイミングでヒビノビジュアル Div.からシステム部門を独立させ、ヒビノSI Div.を設置した。

第24節 日比野宏明が会長に、日比野晃久が2代目社長に就任

2002(平成14)年6月、日比野宏明は悲願だった株式上場を前に、日比野晃久に社長職を譲って会長に就任することを決断した。

宏明は常々、社員を率いていくために最も大切なのは「パワー」だと思っていた。業界トップとして走り続けるためには、リーダー自らが気力、体力ともにパワフルでなくてはならない。ヒビノ電気音響の設立から38年目、上場という大仕事は40代の若き新社長のもとで社員一丸となって成し遂げてもらいたい、という判断だった。

個人商店から一代で「PAのヒビノ」を築き上げた宏明は、新たな分野だった映像サービス事業を成長軌道に乗せた長男・晃久に、もう一つの悲願である「売上1,000億円企業」の夢を託すこととなった。